社会的包摂をめざす(誰も取り残さない)まちづくり事業

高槻市富田地域では、2018年6月18日に高槻市を震源とした大阪北部地震により発災当日に高槻市営住宅19棟のうち2棟が倒壊の危機があると判断され、全戸避難となりました。

このまちでは発災当日からWAKWAKを中心に多セクターや住民ボランティアとの協働により公的避難所への食品の運搬や避難者への昼食・夕食支援・心のケア・引っ越し支援などの災害支援に奔走してきました。

そして翌年2019年に濱田剛史高槻市長3期目の施政方針において市営住宅の全面建替方針が出されました。

地震の被害を受けすでに取り壊しとなった市営住宅2棟以外の棟も建設後半世紀以上を経過しており、「一刻も早く安全な場所で住みたい。」という住民の切実な思いがあります。

そのような思いに突き動かされる形でWAKWAKが中心となり長期的なコミュニティ再生事業を構想、多セクターとの協働により「未来にわたり住み続けたい町」を創り始めています。

このような状況をもとに高槻市と連携、地域・家庭・学校・行政・大学・企業など多セクターとの協働をしながら、ハード・ソフト両面から「誰も取り残さないまち(包摂のまち)の仕組みづくり」を包括的に行うことを目的にコミュニティ再生事業に着手しました。

2023年

6月

26日

月

コミュニティ再生プロジェクト2023がスタート

今年度第1回となるコミュニティ再生プロジェクト会議を開催。

会議はコミュニティスペースNikoNikoを主会場にオンライン(ZOOM)をつないで地域関係団体、校区の小中学校・認定こども園関係者、大学、企業等関係者ら約30名が参加。 冒頭、PT座長である志水宏吉・阪大人間科学系教授から新しい多文化共生社会をめざす大阪大学未来共生プログラムの紹介をいただいた後、岡本工介事務局長兼業務執行理事から昨年度事業報告と合わせ2023年度の富田エリア事業・市域広域事業それぞれの方向性について提起。

富田エリアにおいては「子どもから高齢者への切れ目ない支援の全国モデル化」、市域エリアにおいては「子ども食堂を入口に、市域全域に地域・家庭・学校・行政・大学・企業等の分野を超えたネットワーク化」をめざし、官民・民民それぞれの連携を強化していくことを確認しました。

2023年

6月

18日

日

わくわくワールド「世界旅行をしてみよう」(第1回)を開催しました

6月18日(日)午前11時からコミュニティスペースNikoNikoを会場にWAKWAKの初企画「わくわくワールドー世界旅行をしてみよう」の第1回を開催しました。

この企画はコミュニティスペースNiko Niko拠点に海外の留学生と子どもたちが食事を作り交流するという阪大生からの持ち込み企画による新たな「子どもの居場所づくり事業」です。

第1回参加の留学生はいずれも阪大に在籍のベトナム、中国、インド国籍等の大学生のみなさん。

定員15名限定でしたが家族含め総勢30人が参加して、今回のメニューはベトナムの「焼きフォー」づくり。参加した子どもたちは料理作りとゲームに別れ、料理作り班はフォーに入れる人参と小松菜を細かく切ってフライパンでいため、フォーとお肉を入れて最後はオイスターソースと砂糖、ベトナム醤油で作ったたれを混ぜ合わせて「焼きフォー」の完成。

ゲーム班はインドからの留学生に「インドの言葉であるヒンディ語で名前を書く練習」をしてもらったり、中国からの留学生に中国語読みを教えてもらったり。

焼きフォーをお皿に盛り合分けて、みんなで美味しくいただき、ベトナムのお菓子も子どもたちで分け合い、楽しい時間を過ごしました。

次回は10月28日(土)11時~14時「世界のお料理教室ー世界の料理をみんなで作って食べよう」です。

2023年

6月

02日

金

5/24 子どもの居場所@NikoNiko

NikoNikoでの風の子文庫も順調にスタートし、会を重ねる毎に高学年の子ども達の参加が増え、宿題のお手伝いをして下さる文庫のOBのお母さんも合わせて今日は二十人(!)

宿題の後のカルピス&駄菓子や差し入れのおやつタイムが学年や小学校の別を超えて、ワイワイガヤガヤほっこりするようです。

今日はたまたまある子の誕生日だったので、ハーモニカに合わせてHAPPYBirthdayを皆で歌い祝いました。

#WAM事業

2023年

5月

18日

木

(定員のため申込〆切)わくわくワールド 第1回目開催のお知らせ

「子どもたちがさまざまな文化と出会ってほしい」との願いのもと大阪大学の学生さんと当法人の協働企画。

3月のプレ実施を経ていよいよ第1回目を以下の通り開催します!

この企画は、さまざまな国籍の大阪大学の留学生と子どもたちが料理や遊びなどなどをとおして交流する企画。

第1回目のテーマは「世界旅行をしてみよう!」をテーマに行います。

ぜひ、みなさまお越しください。

※お申し込みが定員となったため締め切りました。

ご希望の方はぜひ次回お越しください。ありがとうございます。

【わくわくワールド vol.1】 世界旅行をしてみよう!

〇日時:2023年6月18日(日)11:00 〜 14:00

〇場所:コミュニティスペースNikoNiko

〒569-0814 大阪府高槻市富田町3丁目25 - 3

(JR摂津富田駅から南へ徒歩10分、阪急富田駅から南へ徒歩7分)

〇参加費:無料

〇定員:先着15名 (参加希望者が定員になり次第先着順で締め切らせていただきます。)

〇対象:就学前から小学生

※就学前のお子さんがご参加の際は、保護者の方の送迎をお願いします。

〇申込方法 チラシ裏面の記載事項を記入の上WAKWAKまで提出もしくはTEL、メール、グーグルフォームにて申込み(期間:5/22~6/5〆切)

〇主催:一般社団法人 タウンスペースWAKWAK

〇お問合せ:TEL 072-693-9005 E-mail:jinken@ba.wakwak.com

〇当事業はWAM事業の助成を受け実施します。

2023年

5月

18日

木

5/17 子どもの居場所@NikoNiko

コミュニティスペースNikoNikoにおいて本格的に子どもの居場所づくりが始まり2回目をむかえました!

先週からスタートしたNikoNikoでの文庫活動と子どもの居場所活動ですが、今日はたくさんの小学生と未就学のお子さんが遊びに来てくれました。子どもたちは宿題をしたり、ブロックや折り紙で遊んだり、女子会ならぬおしゃべり会が開催されていたり、、、とても賑やかで、充実した時間を過ごしていました!

様々な年齢の子どもたちが一緒になって遊ぶ様子も見られ、「第三の居場所」としての魅力もたくさ

ん感じられました。子どもたちからは「NikoNiko最高やん」「また来るわ!」と言った言葉が聞こえ

てきて、居心地の良いスペースを提供できているのかなと実感しました。

○追記

WAKWAKでの活動に深く関わり始めることになってから始めての勤務でした。1日を通して本当に

たくさんの人が関わり、つながっていることを知りました。また、WAKWAKやNikoNikoといった拠

点を介して人と人がつながり、温かい空間が生まれる循環を目の当たりにし、地域が活気的になっ

ている様子にとてもワクワクしました。

(池谷)

2023年

5月

16日

火

ふるさとグングンメンバー集合

この週末(5月13日)はコミュニティスペースNiko Nikoに、2018年4月にNHK全国放送で放送された「課題解決ドキュメントふるさとグングン ひとりぼっちのいない町~大阪高槻市富田地区パート2」に出演したメンバーが集合。

この取り組みは、地元中学校の総合的な学習の時間にゲストとして滋賀県大津の子どもソーシャルワークセンターの幸重さんをお迎えし学校と地域が協働して行った取り組みの取材&放映。

当時、中1だったメンバーも今年、大学1年の年齢。今回は当時担当だったB先生の呼びかけで当時実行委員だったメンバーが集結。

実行委員長と先生の挨拶、ふるさとぐんぐんの映像の視聴からはじまり、当時の彼ら彼女らの「地域に居場所が必要」との声からコミュニティスペースNiko Nikoがクラウドファンディングを経てうまれたこと、それぞれにとっての4年間をひとりひとりシェアしました。

この映像はいまだに多くの場で反響をいただいています。みなさんもぜひご覧下さい。

〇「課題解決ドキュメントふるさとグングン ひとりぼっちのいない町~大阪高槻市富田地区パート2」

2023年

5月

12日

金

わくわくワールドも始動

昨日は、わくわくワールド(WAM事業)の打ち合わせ。

これは大阪大学志水先生の授業にてゲストにお招きいただいた際に法人事業の話をした後、学生さんが自らアポイントをとって企画提案してくれたもの。大阪大学の留学生と子どもたちが交流する企画。

昨年度プレ実施し、今期は年に4回開催予定。子どもたちがさまざまな文化と出会ってほしいとの願いの企画。今期は以下のとおり開催予定です。ちらしや詳細の広報は追って行います。

①6月18日(日) 11時~14時

〇テーマ:「世界旅行をしてみよう!」

〇内容:①世界のクイズ

②世界のごはん(昼食)

③遊びコーナー

②10月28日(土)11時~14時

〇テーマ:「世界のお料理教室!」

〇内容:①海外のごはんやおやつをみんなで作ってそれを食べる。

②クイズ(世界のクイズ)

③12月16日(土)11時~14時

〇テーマ:「いろんな国のクリスマス!」

〇内容:日本のクリスマスと、海外のクリスマス。プレゼントも!

例)「サンタがサーフィンに乗ってやってくる!」「クリスマスマーケットがある」などなど

④2月10日(土)11時~14時

テーマ:「世界へ冒険に出よう!」

〇内容:世界の謎解きゲーム。

例)「ケニアの写真はどれでしょう?」「これはどこの国の料理でしょう?」「冬がない国はどこだ?」

みなさん、ぜひお越しください。

※写真は昨年度、プレ実施の際のもの。

2023年

5月

12日

金

文庫活動&子どもの居場所づくり@NikoNikoスタート

5/10(水)、コミュニティスペースNikoNikoにおいて、「風の子文庫」主宰の朝日さんや子育て層の方々の力をお借りし子育て層を対象にした文庫活動、子どもの居場所活動がスタートしました。

午前中には子育て層の保護者の方々が集まる場として、午後には小学生の放課後の居場所として宿題や本やおもちゃと共に過ごす時間を提供するものです。

1日目は盛況で、大人と子ども合わせて22人、幼児、小学生低学年、高学年、大学生、保護者等多世代が時間差で集まり、にぎやかでした。

子どもの居場所活動では、富田地区のオリエンテーションにたまたま来ていた大学生が低学年の宿題をみてくれ、「いつも家ではなかなかダラダラとしているのが、嬉しそうに教えてもらえて」と、お母さんが喜んでおられました。5年生は、自分たちで長机の準備をし、大学生がみてくれている時は宿題をしていましたが、帰ってしまうと、時間もないので早々に切り上げて、なんと絵本を展示している棚から最近ご寄贈頂いた高槻の方の戦争体験の絵本を声を出して読み合っていたのには驚きました。

当事業は毎週水曜日に午前は文庫、午後からは子どもの居場所事業として行っていきます。

また、この事業はWAM助成(社会福祉振興助成)から助成を頂き行う事業で、子どもから高齢者までの切れ目ない支援を生み出す目的で、ほかにも地域住民、老人会、大学生、海外からの留学生などなど様々な方々の力をお借りし多様な事業を生み出します。

♯WAM事業

2023年

3月

04日

土

「コミュニティスペースNiko Nikoオープンデー」を開催しました

2年前の2021年3月にクラウドファンディングによるみなさまからのご協力で開設した「コミュニティスペースNikoNiko」のオープンデイを実施しました。

「多様な人が『つながる・包み込む・出会う空間』を高槻富田地区に」と呼びかけたクラウドファンディングでは142名から2,700,551円のご寄付をいただき、「大阪府地域人権金融公社(ヒューファイナンス)による休眠預金助成事業」も活用し2021年3月に開設しました。

しかし、コミュニティスペースとしての活動はスタートしたものの、新型コロナ禍で多くの方に集まっていただくことは感染拡大の恐れもあり断念。ようやく2年遅れて、お披露目を兼ねて本日のオープンデイ開催となりしました。

今日は午前10時、午後1時の2回に分けて分散しての開催。引き続き、3月下旬にも開催予定です。今日は26名が参加され、古民家を改装したコミュニティスペースを1・2階に分けてご案内。開設に至るまでの経過を全体プレゼンさせていただいた後、「コミュニティスペースNikoNikoを使ってどのような活動ができるか」をテーマにグループに分かれてワークショップを行いました。

ワークショップでは「相談する場所や機会がなく孤立している人達が気軽に相談できる場」「ぶらりと来て悩みを出し合い、元気をもらえる場」「外国人留学生の交流の場」など」様々な意見、アイデアが出されました。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

2023年

2月

26日

日

生活応援・緊急食料支援を実施

3年に及ぶコロナ禍に加え相次ぐ物価高騰で家計が厳しくなっていることから、これまでのフードパントリーを拡大して富田富寿栄住宅入居者を対象に「生活応援・緊急食料支援」を実施しました。

主催したのは富田まち・くらしづくりネットワーク、富田富寿栄連合自治会。同老人会、富田支部、WAKWAK、社福つながりで構成された実行委員会。ボランティアスタッフは9時に会場の富田富寿栄西公園に集合し、提供食料の仕分け作業等の準備。

認定NPO法人ふーどばんくOSAKAからはレトルト食品、お菓子、飲料等126ケースの提供をいただき、イオンフードスタイル(旧ダイエー)摂津富田店で回収させていただいたフードドライブ食料品をそれぞれに仕分けをしました。

10時開始前から提供を希望する住民の方が参集し、37名の方に食料を配布。毎月継続して食糧支援を必要とする方の受付には27世帯の方が新たに登録されました。今日の配布食料重量は55,5KG。

今回の「生活応援・緊急食料支援」の目的は食料配布にとどまらず、要支援者への顔の見える支援体制の構築です。

2023年

2月

22日

水

コミュニ再生PTで東大阪市荒本地区を視察しました

2月22日(水)コミュニティ再生プロジェクトの一環として東大阪市荒本地区を視察しました。

朝9時に車3台に分乗出発して10時前に荒本地区に到着。参加したのは富田まち・くらしづくりネットワーク、富田支部、WAKWAKスタッフの9名。

現地では市営住宅指定管理者制度導入を契機として地元で立ち上げた「東大阪まちづくり機構合同会社」の大北さんから立ち上げ経過とこれまでの取り組み、課題等について説明を受け、質疑を交わしました。

東大阪市では2016年に住宅管理の指定管理者制度が方針化され、これを受けて「施設管理・入居者管理」にとどまらない「まちづくりコミュニティマネジメント」を担う組織として2017年1月に合同会社を設立。 現在、近鉄住宅管理とのJVにより荒本・蛇草両地区約2,000戸の住宅管理業務を受託しています。

受注実績が重視される中で、「民による経費節減」ではなく「住宅入居者の視点から居住者や地域の課題解決を図るまちづくり」を最大の強みとした新たな取り組みの重要性を再確認しました。

引き続き、地元支部から荒本地区におけるまちづくり構想への取り組みの説明を受け、建て替えが進行中の現地をフィールドワーク。 近鉄住宅管理現地事務所にも訪問し、地元のNPO法人生きがい事業団かどやが運営する「かどや食堂」で昼食、日替わりランチ定食は税込み500円。今日は、コロッケ、目玉焼き、湯豆腐、みそ汁付きで美味しくいただきました。

2022年

11月

05日

土

「地域から広がる第三の居場所づくりアクションネットワーク」(第8回)を開催しました

11月5日(土)午後3時からJR高槻駅前の総合市民交流センター(クロスパル)で開催の『地域から広がる第三の居場所アクションネットワーク」(第8回)を開催しました。

昨年11月に湯浅誠さんを迎えて結成された「アクションネットワーク」も今回で8回目。これまではオンライン(ZOOM) 会議が多かったのですが、久しぶりに対面しての開催。一部、オンライン参加の方を含め約30名の方にご参加いただきました。

会議は三木正博座長の挨拶を受けて参加された各団体・個人の自己紹介。

その後、岡本工介WAKWAK業務執行理事兼事務局長から1年間の取り組み報告を受けて、各グループに別れて「この間の事業評価」「ネットワークへの要望」「自分自身がこれからチャレンジしたいこと」をテーマに交流を行いました。

最後は、参加者全員で集合写真。次回は年明け1月に開催の予定です

2022年

7月

09日

土

「地域から広がる第三の居場所アクションネットワーク」(第6回)を開催しました

7月9日(土)午前10時から「地域から広がる第三の居場所アクションネットワーク」の会議を開催しました。

第6回となる今回も「コミュニティスペースNiko Niko」「市民協働プラザ」「地域ひといき」3会場をサテライトにZOOMをつないでのオンライン会議です。

会議は三木正博座長あいさつの後、関西大学社会学部内田龍史先生ゼミの大学生のみなさんをはじめ新しく参加された方をご紹介。

ブレイクアウトルームに続いて、6月から川西地区で「お帰り広場」をスタートさせたNPO法人三島子ども文化ステーションさん、桜台エリアで同じく6月からスタートした「マサミ子ども食堂」など新しい事業展開についてそれぞれご報告をいただきました。

その後、(株)ファミリーマート「ファミマフードドライブ事務局」様からファミマ各店舗を起点としたフードドライブ協力パートナーの呼びかけと概要説明。

これを受けて、企業さんとの協働による食支援構築、高槻市「子どもみまもりつながり訪問事業」、厚労省「ひとり親家庭の子どもの食事等支援事業」との連携について事務局からの提案を受け市域全域での食支援構築の仕組み作りについて意見交換しました。

この「アクションネットワーク」も当初の予想を超える70団体127名もの方々に参加登録いただき、次回開催は9月の予定です。

2022年

7月

05日

火

全国子ども食堂支援センターむすびえ湯浅理事長らが来訪

昨年度から3か年でタウンスペースWAKWAkが助成を受けているNPO法人「全国子ども食堂支援センターむすびえ」休眠預金活用事業「居場所の包括連携によるモデル地域づくり(全国)」。

7月5日(火)には休眠預金配分団体であるNPO法人全国子ども食堂支援センターむすびえの湯浅誠理事長、三島理恵・渋谷雅人各理事はじめスタッフの皆さんに加え、日本民間公益活動連携機構(JANPIA) の竹之下プログラムオフィサーら7名にご来訪いただきました。

これまでは定期的にオンライン(ZOOM)会議でしたが、リアルの現地での会議は昨年5月の選考ヒアリング時以降です。

会議はコミュニティスペースNiko Nikoを会場に岡本工介業務執行理事兼事務局長から「地域から広がる第三の居場所づくり」「市域広域子どもみまもり・つながり訪問事業」等居場所の包括連携のこれまでの活動状況についてパワポで報告。

引き続き、フリーディスカッションを行いました。

討議の中では、今後の事業発展に向けて基幹業務を支える人材スタッフの育成、新規事業を可能にする安定した財政基盤の確立と資金調達、法人の強みの分析とそれを活かす手法等、事業のみならず法人運営として大切にしていかなければならない視点等を多く学ばせていただきました。

事業推進の渦中にいてはなかなか気づけていないことも多い中、こうした第三者の視点からの評価分析は本当に貴重です。

ご多忙の中、現地までご訪問いただいた湯浅理事長はじめ関係者のみなさまに改めて御礼申し上げます。

2022年

6月

17日

金

コミュニティ再生プロジェクト2022がスタート

大阪府北部地震発災からまる4年を迎える前日の6月17日(金)午後6時半から今年度初となる「コミュニティ再生プロジェクト会議」をコミュニティスペースNikoNikoとオンライン(’ZOOM)併用で開催しました。

このPTは「未来にわたり住む続けたいまち」をテーマに「富田地区コミュニティ再生」と「市域広域包括的ネットワーク構築」を二つの柱として推進。志水宏吉 座長(大阪大学大学院人間科学科教授)挨拶の後、校区学校関係者・地域・企業、大学関係者それぞれが自己紹介。前年度から引き続いての参加者はもちろん今年度から新しく参加された方を含め約40名の皆さんにご参加いただきました。

PTではこれまでの事業経過に合わせ今年度の事業計画を岡本工介業務執行理事兼事務局長が提案。富田エリアにおける学びと食支援の再構築、新型コロナ禍における孤立・孤独の拡大と支援強化等についても議論を深めました。

今日は、大阪教育大学、京都女子大からも新たな参加がありプロジェクトの広がりを感じられるスタートとなりました。ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

2022年

3月

12日

土

阪大COデザインセンターシンポジウムが開催されました

3月7日(土)午後2時から大阪大学COデザインセンターが主催する「地域でつなぐ、未来をはぐくむ子ども食堂」シンポジウムが開催されました。

前回は「子どもの貧困」の研究分野で第一人者の東京都立大学人文社会学部教授・阿部彩さんが基調講演でしたが、今回は実践分野の第一人者である認定NPO法人全国子ども食堂支援センター理事長の湯浅誠さんが基調講演。

湯浅さんからは「子ども食堂が多世代交流の地域づくりに果たしている役割」「子ども食堂が持つ居場所機能」「交流目的としての居場所、支援目的としての居場所それぞれの機能を認識する重要性」と「参加している子どもたち自身による評価の重視」等、改めて多くの視点を学ばせてもらいました。

その後、休憩をはさみながら「公民連携による豊中市子どもの居場所ネットワーク・いこっとの取り組み(NPO法人とよなかESDネットワーク・豊中市子ども未来部こども政策課)」、「外国ルーツの子ども・保護者が暮らすという事(NPO法人クロスベイス・NPO法人IKUNO・多文化ふらっと)」、「子ども食堂と地域のつながりから見えたこと(阪大COデザインセンター)」の報告をいただき、基調講演の湯浅誠さん、会場参加者も交えてのパネルディスカッションが行われました。

約3時間にわたるシンポジウムでしたが、たくさんの刺激を頂いた時間でした。

2022年

3月

12日

土

「地域から広がる第三の居場所づくりアクションネットワーク(第4回)」を開催しました

3月12日(土)午前10時から「地域から広がる第三の居場所アクションネットワーク」の第4回全体会議を開催しました。

昨年11月に正式に設立されたこのネットワークも登録者が57団体・93名となり、食支援・フードパントリーも1月からはつばめ学習会、七中校区でも実施となり、さらに準備中の地域も含め市域全域に広がってきました。

4回目となる全体会はこれまでのサテライト会場である協働プラザ、平安女学院大、コミュニティスペースNiko Nikoに加え、東天川にある浄土真宗本願寺派・西法寺、大塚のNPO法人地域ひといきさんも新たにサテライト会場の提供をいただき、ZOOMオンラインでつないでの会議となり、40名を超えるみなさんがご参加いただきました。

全体会では三木正博(元平安女学院大子ども教育学部長)座長のあいさつを受けて、新しく参加された団体・個人のみなさんのご紹介。

グループに別れての交流(ブレイクアウト)をうけて、事務局であるタウンスペースWAKWAK岡本工介業務執行理事兼事務局長から「今年度の事業経過報告と今後の方向性」について提起。

引き続き、グループに別れての意見交流と発表。市民公益活動サポートセンター(協働プラザ)の金崎センター長より閉会とまとめのあいさつをいただいて12時に終了しました。

全体会は隔月開催で次回は5月開催の予定です。ご参加、熱心にご討議いただいたみなさん、ありがとうございました!

2022年

3月

07日

月

大阪大学オムニサイト協定シンポジウムに参加しました

3月7日(月)午後1時半からWAKWAKで協定締結している大阪大学未来共創センター主催のシンポジウムが開催されました。⼤阪⼤学⼈間科学部・⼈間科学研究科創⽴50周年記念事業委員会も共催です。

大阪大学とは大阪大学人間科学研究科未来共創センターが実施している産官社学連携の仕組み「大阪大学オムニサイト」協定の共生社会実現に向けたパートナー団体として2019年9月に採択され、WAKWAKが実施しているコミュニティ再生事業に多大なご協力をいただいています。

今回のシンポジウムは「共創知を生み出す場」をテーマに昨年度に続きオンライン(ZOOM) 開催。

新規協定先となった吹田市社会福祉協議会をはじめ4団体による活動報告の後、「気候変動」「コロナ後の社会」をテーマにグループに別れてのワークショップが行われました。

2022年

3月

04日

金

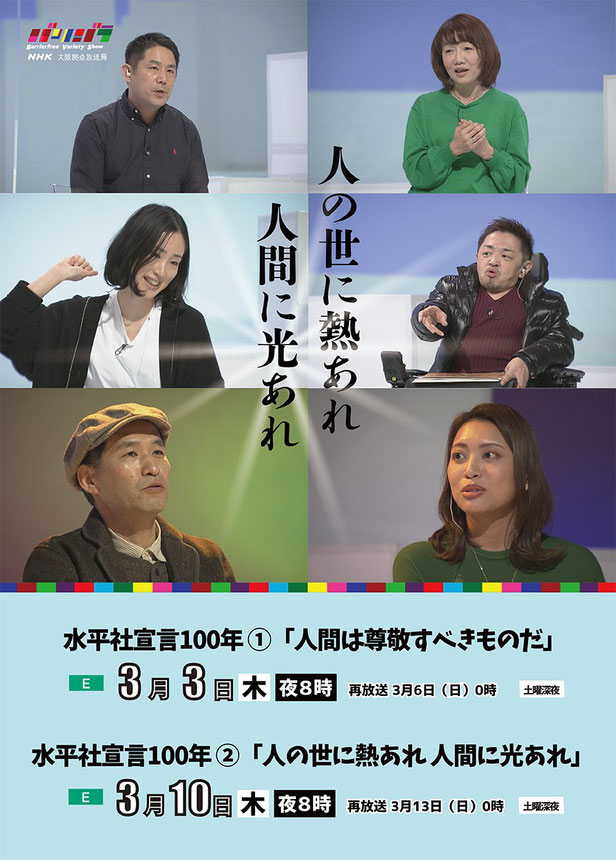

NHK Eテレバリバラ「水平社100年」に放映いただきました。

NHK Eテレバリバラ「水平社100年」に放映いただき、様々な方々からご反響をいただいております、ありがとうございます。

今回は全国水平社創立100周年に合わせ制作された番組にて、第1回目が3月3日に放映され、続編は3月10日に放映予定です。今回の出演では、まちづくりを通していかにして部落差別をはじめ様々な社会課題を解決し次世代の子ども達に「このまちって素敵」「ここに生まれてよかった」と思えるまちをつくってゆけるのか(展望)を短い時間ながらも語っています。

〇番組公式HP

https://www.nhk.jp/p/baribara/ts/8Q416M6Q79/episode/te/KNX4361X2K/

また、今回の取材をお受けした背景についても以下にまとめております。

〇「バリバラ」水平社宣言100年 (1)「人間は尊敬すべきものだ」

・第1回:3月3日(木)午後8:00 ※再放送 6日(日)午前0時(土曜深夜)

○「バリバラ」水平社宣言100年(2)「人の世に熱あれ 人間に光あれ」

・第2回:3月10日(木)午後8:00 放送予定 ※再放送 13日(日)午前0時(土曜深夜)

「過酷な部落差別があたりまえだった100年前に誕生した水平社宣言。人間は同情や哀れみの対象ではなく、尊敬すべき存在だと訴えた宣言の理念は、いまも輝きを失っていない。番組では水平社誕生の歴史を通して、宣言の意義を考える。スタジオには被差別部落出身者など当事者が大集合。当事者が声をあげる意義・支えることの大切さ、「自分を好きになること」など、理不尽な壁にぶつかっているすべての人たちに熱と光を届ける!」

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

事務局長 岡本 工介

2022年

3月

03日

木

NHK Eテレバリバラ「水平社宣言100年」をご覧いただいたみなさま

関係のみなさま

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

事務局長 岡本 工介

NHK Eテレバリバラ【水平社宣言100年】

の取材の受け入れについて

この度は、NHK Eテレバリバラ【水平社宣言100年】をご覧頂き誠にありがとうございます。取材の受け入れ窓口(法人)として取材中含めこの間、地域内外からお問い合わせ、激励のお言葉を多数お寄せいただき事務局一同感謝いたしております。

≪取材をお受けした背景≫

・部落差別をはじめ様々な人権課題の解決および子どもから高齢者までの包摂型のまちづくりを目指すタウンスペースWAKWAKとしましては、今回の取材をお受けした背景として、全国水平社創立100周年を迎え部落差別の解消のための一助となればという願いから取材をお受けいたしました。

番組を通して部落差別の現実やその解消に向けての取り組み、活動する人をリアリティをもって感じていただくきっかけになればと願っております。

出演に際し、まちづくりを通していかにして部落差別をはじめ様々な社会課題を解決し次世代の子ども達に「このまちって素敵」「ここに生まれてよかった」と思えるまちをつくってゆけるのか(展望)を短い時間ながらも語っています。

≪センシティブな問題を扱うことについて≫

・今回、部落問題というセンシティブな課題を扱うことからNHKサイドと撮影の趣旨・目的等について慎重かつ綿密な事前打ち合わせを重ね、収録後も映像の編集方針等の連絡・調整を何度も重ね徹底したご配慮をいただいています。

・また、地域関係組織とも調整し、個人名は出すものの地区名は出さず、法人名も出さない方針としました。

≪今後の報道対応について≫

・今後も当法人においては、関係者の皆様の利益を最優先に考え、個人情報保護や守秘義務履行の徹底を図ると共に、当事者の皆様への通知や承諾なく報道機関による撮影を許可することはございませんので、安心してご参加下さい。

今回お寄せ頂いた皆様からのご厚情を胸に刻み、様々な差別の解消はもとより子どもから高齢者までの包摂型のまちづくりを行う当法人として、一人でも多くの当事者の居場所づくりやセーフティネットの構築のため事務局一同、一歩一歩少しずつできる範囲で進んでゆくとともに、関係機関との役割分担と積極的な連携協力の下、社会的排除を超え誰もがSOSを出せる支え支えられる社会の確立に向け、発展的に取り組みを進めていく所存です。つきましては、係る事情をご賢察の上、ご理解ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

以上

2022年

3月

01日

火

コミュニティ再生プロジェクト(第3回)を開催しました

3月1日(火)午後6時半からコミュニティ再生プロジェクト(第3回)会議を開催しました。

今回もWAKWAK法人事務所、コミュニティスペースNikoNikoをサテライト会場としてオンラインZOOM によるハイブリット開催。サテライト会場には西日本新聞社の記者さんが取材に来ていただきました。

会議には地元の富田まち・くらしづくりネットワーク、老人会、社福つながり等地域諸団体、WAKWAKスタッフをはじめ教育機関・大学関係者、阪急・阪神HD、社福大阪ボランティア協会、休眠預金配分団体である全国子ども食堂支援センター・むすびえ、大阪府地域支援人権金融公社(ヒューファイナンス)さんら約30名にご参加いただきました。

冒頭、プロジェクト座長を務めていただいている志水宏吉・阪大大学院人間科学系教授のご挨拶の後、「高槻富田地区コミュニテイ再生を基盤とした市域全域包摂ネットワーク構築」について岡本工介業務執行理事兼事務局長から報告、引き続き、私からは「富田地区まちづくり基本構想のその後」について現状報告をさせていただきました。

その後、事業総括と意見交流をグループに別れて行いました。ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

2022年

2月

09日

水

国会議員によるオンライン視察・ヒアリングをお受けしました

2月9日(水)午後5時15分より超党派の国会議員で構成されている「休眠預金等活用推進銀連盟(会長:加藤勝信衆議院議員/前官房長官)」による視察・ヒアリングを受けさせていただきました。

視察・ヒアリングは衆議院議員会館会議室とZOOMをつないでのオンライン形式。視察・ヒアリングを受けさせていただいたのは、タウンスペースWAKWAKを含む関西エリア6団体です。

ヒアリングでは各団体から助成事業についての概要説明の後、出席国会議員からの質疑応答形式で進められ、議員連盟からは約30名の衆参国会議員が参加いただきました。

タウンスペースWAKWAKは(一財)大阪府地域人権金融公社を資金分配団体とする「ひと・まち・げんき助成」に採択いただき、次年度が助成期間3年の最終年度となります。「ひと・まち・げんき助成」は公営住宅を含む地域で、民の互助・共助・ネットワークづくりを主目的とし、WAKWAKでは「大阪府北部地震被災者支援からインクルーシブコミュニティネットワーク構築事業」として休眠預金を活用した事業を実施しています。

事業説明では被災者支援から「つながる・つつみこむ・出会う」をキーワードにしたコミュニティスペース開設と第三の居場所づくり事業を中心に岡本工介業務執行理事兼事務局長が報告。

大阪府北部地震被災後に、富田地区避難所(富田老人福祉センター)を厚労大臣(当時)として視察いただいたこともある加藤勝信会長からクラウドファンディングによる効果等のご質問もいただきました。

ありがとうございました。

2021年

12月

17日

金

阪急阪神HDさま「ゆめ・まちトークまちづくりツアー」に参加しました

12月17日(金)午後から事業助成先である阪急阪神ホールディングスによる「ゆめ・まちトーク番外編・TauT阪急洛西口ツアー」のお声がけをいただき参加しました。

「ゆめ・まちトーク」は「阪急・阪神未来のゆめ・まち基金」の助成を受けている市民団体相互の交流や協働に向けてのアクションを生み出すためことを目的に実施されているものです。

阪急京都線洛西口集合で阪急電鉄えきまち事業部の永田賢司さん、TauT阪急洛西口事業部の加藤淳さんのご案内で鉄道高架下を活用したまちづくりプロジェクト「TauT阪急洛西口」を視察しました。

「Taut(トート)」は「人」を斜めにすると「T]と見えることからTとTの間に「au」をいれて「人と人が出会う」ことを表現したものだそうです。なるほど、納得です。「TauT阪急洛西口」は阪急洛西口駅と桂駅連続立体交差事業で生まれた高架下空間を阪急電鉄(株)と京都市が包括連携協定を結んで事業実施した施設です。

「ヒトとヒトをつなぐエキはマチの縁側」をキーワードに高架後の2015年から整備をはじめ今年第三期がオープン。

駅高架下といえば商業施設が定番ですが、「まちの多様な主体による協働量の最大化」をコンセプトに市民が活用できる多様なオープンスペースやチャレンジショップ、シェアオフィス、レンタサイクルシステム等を整備しているのも先進的です。

視察途中では「TauT」内にある「京都市交流促進・まちづくりプラザ」にも立ち寄って、えきまち事業部・永田さん、加藤さんから事業概要をパワポで説明を受けた後、参加団体同士の自己紹介と交流もあわせて行いました。

企画・ご案内いただいた阪急・阪神HDサスナビリティ推進部のご担当者の皆様、ありがとうございました。

2021年

12月

11日

土

コミュニティ再生プロジェクトで大阪市浅香地区を視察しました

12月11日(土)午後からコミュニティ再生プロジェクトのメンバー15名で大阪市浅香地区のまちづくり視察を行いました。

浅香地区は大阪市内といっても市南端のはずれ、大和側を挟んで対岸はもう堺市です。西は大阪市大杉本キャンパス、北は地下鉄車庫に挟まれた狭隘な立地の中で地下鉄車庫撤去に取り組み、撤去移転を受けてまちづくりに取り組んできた地区です。

現地では社会福祉法人あさか会・山本周平常務理事から地区の成り立ちと概要等についてガイダンスいただきました。浅香地区では

「にんげんの街」「住民自治の街」「水と緑の街」「教育と文化の街」の4つの理念に基づいて「我が事、丸ごと地域づくり」プロジェクトを推進、住民すべてにとって「とまり木」となるまちづくりをすすめています。

その後、実際に歩いて地区内をフィールドワーク。かって民家が集住していた大和川河川敷、今は公園等になっている広大な地下鉄車庫跡地、社会福祉法人が運営している高齢・障がい・児童施設等も案内いただきました。「助け合いの文化の再生」をまちづくりの基本に置く取り組みは高槻富田も同様です。

視察受け入れをいただいた社福あさか会・山本周平さん、YAK合同会社・矢野淳士さん、そしてご参加いただいた皆さんありがとうございました。

2021年

12月

04日

土

全国初「公民連携によるまちづくり」大東市北条地区を視察しました

12月4日(土)にコミュニテイ再生事業プロジェクトメンバーで大東市北条地区を視察しました。

コミュニテイ再生PT座長の志水宏吉(阪大大学院教授)さん、同じくPTスーパーバイザーを務めていただいている内田龍史(関大教授)さんはじめ、地元の富田まち・くらしづくりネットワーク、老人会の各代表のみなさん含めPTメンバー11名が参加されました。

北条地区では2008年のNPO法人ほうじょう発足を契機に2015年に第二次まちづくり委員会が再組織され、全国初となる公民連携による建替え事業を実現し、本年3月に第一期として「もりねきエリア」がオープンしたばかりです。

大東市北条人権文化センターを会場にNPO法人ほうじょう・中井和真事務局長から北条まちづくり委員会、もりねきプロジェクトのこれまでの取り組み等を詳しくお話しいただきました。

その後、北条地区を歩いてフィールドワーク。

何より斬新なのは、地元でまちづくり会社を立ち上げて特定目的会社として事業を実施し、大東市は市営住宅として借り上げる手法です。

こうしたスキームを立ち上げるまでには地元まちづくり組織の並々ならぬ取り組みがあったことがNPOほうじょうの中井事務局長のお話しからもうかがえましたが、何よりNPO法人ほうじょうが地域まちづくりのエンジンとなっていること、そしてそれを支える熱い思いに感銘を受けました。

眼前に広がる生駒山系飯森山の「もり」と河内弁で「ちかく」をあらわす「根木」から名付けられた「もりねき」エリは北条地区の玄関にあたり、老朽化した市営住宅を取り壊した跡地に、「住宅エリア(低層住宅74戸」「公園エリア」「民間事業エリア(レストラン・ベーカリー・アウトドアアパレルショップを運営するパートナー企業株・ノースプロジェクト店舗)」は整備され、おしゃれな空間に生まれ変わっています。

2021年

10月

19日

火

コミュニテイ再生2021事業中間報告会を開催しました

10月19日(火)午後6時半からコミュニテイ再生事業プロジェクトの中間報告会を開催しました。

会場はWAKWAK法人事務所、コミュニティスペースNikoNikoの現地2会場とオンライン(ZOOM)によるハイブリッド開催です。

プロジェクト座長を務めていただいている志水宏吉(大阪大学大学院人間科学研究科教授)さんの冒頭のあいさつを受け、初めてとなる参加者も含めグループに別れてのアイスブレーキング。

プロジェクトアドバイザーを務めていただいている阪大・関大・平安女学院大・常磐会短大の関係者や地元関係団体、教育関係者、WAKWAKスタッフに加え、オブザーバーとして阪急阪神HD、社福大阪ボランティア協会のみなさん等約40名のみなさんにご参加いただきました。

中間報告では内閣府子供若者白書での掲載や政府広報TV取材放映紹介に続き、富田地域における取り組み、市域全域を対象とした新たな事業それぞれについてパワーポイントを使いながら岡本工介業務執行理事兼事務局長より報告。

また、富田地区まちづくり基本構想ー小中一貫校構想の現状と課題についても経過報告があり、この間、改めて顕在化した部落差別に関わって「このまちに生まれてよかった」「このまちって素敵なまち」と実感できるまちの新たな姿をコミュニティ再生事業として創っていくことも再確認しました。

引き続き、下半期当面のスケジュールとして、10月30日(土)に湯浅誠さんを迎えて開催する「地域から広がる第三の居場所講演会」、12月に予定している先進地視察等についても提案。

富田地区コミュニティ再生事業を基盤とした市域全域包摂ネットワーク構築へ着実に取り組みが広がりつつあります。

2021年

9月

22日

水

政府広報「子どもたちの未来のために‐地域に根ざす支援の現場」に放映いただきました。

政府広報「子どもたちの未来のために‐地域に根ざす支援の現場-」にて放映いただき、様々な方々からご反響をいただいております、ありがとうございます。

今回の取材ではタレントのつるの剛士さんが高槻富田地区に来られタウンスペースWAKWAKによる学習支援の状況を中心に行政、大学、学校、企業、民間の方々の連携による子どもたちの包括支援をテーマに取材いただきました。

放映後、「えっ?つるの剛士さん出てはった?」というお声を多数いただきましたので以下お伝えさせていただきます。

タレントつるの剛士さんご出演なしのYouTube版は朝日放送さんのHPからご覧いただけます。つるの剛士さんご出演ありバージョンはティーバー(9月18日より1か月間)からご覧いただけます。

〇Tverhttps://tver.jp/corner/f0082907

〇番組HP https://www.tv-asahi.co.jp/kodomo_mirai/

また、今回の取材をお受けした背景についても以下にまとめております。

(番組内容以下、番組HPより)

〇子どもたちの未来のために~地域に根ざす支援の現場~

地上波:2021年9月18日(土)午前 11時00分〜放送

BS朝日:2021年9月19日(日)午後 1時00分〜放送

コロナ禍で孤立が進む今。子どもたちの暮らしと学びを支える草の根活動が全国に広がっていると言います。そこで、つるの剛士がその支援の現場を訪ねます。

東京都豊島区『いけいけ子ども食堂』の活動と人々の想いを取材。また、板橋区『地域リビング プラスワン』で行われているのは、『おうちごはん』という取り組み。さらに「学び」に対する活動について探るため、大阪府高槻市富田町の『コミュニティースペースNikoNiko』へ。子どもたちを支える活動を通し、日本の未来を見つめます。

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

事務局長 岡本 工介

2021年

9月

18日

土

速報!内閣府(広報)特番で子どもの居場所づくり放映決定!

先日、内閣府からご依頼をいただき、テレビ朝日映像株式会社に取材いただきました内閣府特番について放送日が決定した旨、ご連絡をいただきました。

今回の取材ではタレントのつるの剛士さんが富田地区に来られタウンスペースWAKWAKによる学習やフードパントリーの様子を中心に行政、大学、学校、企業、民間の方々の連携による子どもたちの包括支援をテーマに取材いただきました。以下が内容となっておりますのでぜひ、皆様ご覧ください。

【子どもたちの未来のために~地域に根ざす支援の現場~】

〇テレビ朝日(地上波) 9月18日(土)午前11時~放送

〇BS朝日 9月19日(日) 午後1時~放送

〇放送後 Tverでも配信予定です https://tver.jp/corner/f0082907

※9月18日から1か月間

〇テレビ朝日のホームページ https://www.tv-asahi.co.jp/kodomo_mirai/

(情報も解禁され、SNS等での公開も可能とのことです)

(以下、番組HPより)

〇子どもたちの未来のために~地域に根ざす支援の現場~

地上波:2021年9月18日(土)午前 11時00分〜放送

BS朝日:2021年9月19日(日)午後

1時00分〜放送

コロナ禍で孤立が進む今。子どもたちの暮らしと学びを支える草の根活動が全国に広がっていると言います。そこで、つるの剛士がその支援の現場を訪ねます。

東京都豊島区『いけいけ子ども食堂』の活動と人々の想いを取材。また、板橋区『地域リビング プラスワン』で行われているのは、『おうちごはん』という取り組み。さらに「学び」に対する活動について探るため、大阪府高槻市富田町の『コミュニティースペースNikoNiko』へ。子どもたちを支える活動を通し、日本の未来を見つめます。

皆様ぜひご覧ください。

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

事務局長 岡本 工介

2021年

9月

16日

木

地域から広がる第三の居場所講演会を実施します。(終了しました)

地域から広がる第三の居場所

‐コロナ禍で見えた子どもたちに必要な支援‐

【日時】2021年10月30日(土)13時~14時45分

① 講演会:13時~14時

講師:湯浅誠さん(全国子ども食堂支援センター・むすびえ

理事長)

② 高槻市内子ども食堂団体シンポジウム:14時~14時45分

【対象】 子ども食堂・第3の居場所などに興味がある方

【定員】対面とオンライン(ZOOM)の併用で実施します。

・対面(高槻市立現代劇場402号室) 先着100名

・オンライン(ZOOM) 先着100名

【申込先】高槻市市民公益活動サポートセンター

℡:072-668-1781

申込期間:10月4日~10月22日

申し込み方法:電話・直接・グーグルフォーム

【共催】一般社団法人タウンスペースWAKWAK

高槻市市民公益活動サポートセンター

〇湯浅 誠 Makoto YUASA

社会活動家。東京大学先端科学技術研究センター特任教授。全国こども食堂支援センター・むすびえ理事長。東京 大学法学部卒。1990年代よりホームレス支援に従事し、2009年から足掛け3年間内閣府参与に就任。内閣官房社会 的包摂推進室長、震災ボランティア連携室長など。政策決定の現場に携わったことで、官民協働とともに、日本

社会を前に進めるために民主主義の成熟が重要と痛感する。

著書に、『つながり続ける こども食堂 』(中央公論社、2021年)、『「なんとかする」子どもの貧困』(角川

新書、2017年)、『反貧困』(岩波新書、2008年、第8回大佛次郎論壇賞、第14回平和・協同ジャーナリスト基

金賞受賞)など多数。

※今後の感染状況によっては事業の内容を変更・中止する場合があります。

※新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、対面参加の方はマスクの着用をお願いします。

※対面参加時に発熱・咳・のどの痛みのなどの症状がある場合は、参加できません。

2021年

9月

15日

水

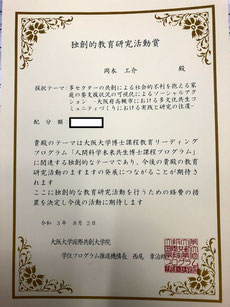

大阪大学大学院「独創的教育研究活動賞」を受賞

昨年に引き続き、高槻富田地区における多セクターとの共創による取り組みが大阪大学国際共創大学院による「独創的教育研究活動賞」を受賞しました。

採択テーマは、「多セクターの共創による社会的不利を抱える家庭の要支援状況の可視化によるソーシャルアクション‐大阪府高槻市における多文化共生コミュニティづくりにおける実践と研究の往還‐」)。

今後、この実践を通して得られるノウハウや知見を論文化、報告書としてもまとめることで日本全国に発信し他地域の課題解決の一助となるべく願っております。

ありがとうございました。

2021年

7月

26日

月

「阪急阪神未来のゆめ・まち基金」助成金贈呈式に出席しました

7月26日(月)午後2時より3年間継続で助成をいただいている「阪急阪神未来のゆめ・まち基金」市民団体助成贈呈式が行われ出席させていただきました。

今年度は87団体からの応募があり継続助成団体含め14団体が助成対象として採択されました。

贈呈式では開会あいさつと基金概要説明の後、阪急阪神HD執行役員の野村欣央様から各団体一人づづつに贈呈所が手渡され、各団体から団体概要と助成金事業の内容について1分間スピーチが行われました。

「未来のゆめ・まち基金」助成対象となる事業は「大阪府北部地震被災者支援から地域住民の声を反映したコミュニティ再生事業」。助成額は100万円で、開設された「コミュニティスペースNiko NIko」を拠点に新たなまちづくり事業にとりくんでいきます。

継続助成いただいた阪急阪神HD様にはあらためて感謝申し上げます

2021年

7月

16日

金

コミュニティ再生プロジェクト連続学習会を開催しました

7月9日(金)と16日(金)の2回にわたって今後の富田まちづくりとコミュニティ再生にとって避けて通れない「部落問題」について連続学習会を開催しました。

いずれも午後6時半からオンライン(ZOOM)で両日ともPTメンバーはじめ教育関係者など30名を超えるみなさんにご参加いただきました。

講師をしていただいたのは関西大学社会学部教授の内田龍史さん。

1回目の9日(金)は 「部落問題の基礎知識」として部落差別について入門的なお話し。

2回目の16日(金)は「部落差別の現状と課題」を中心に部落差別解消推進法に至るこれまでの政策・運動史の説明の後、法務省2020年調査、大阪府2021年意識調査、高槻市2021年調査から見えてきた部落問題にかかわる意識状況を提起いただきました。

改めて、四中校区で取り組まれてきた優れた実践を大切にしながら、「差別の現実を社会的包摂で超える」コミュニティ再生の必要性をみんなで共有しました。

「違いを認め合う多様性」と「誰ひとり取り残さない、ひとりぼっちのない町づくり」「町に住むみんながあったかいと感じ会えるまちづくり」へ挑戦は続きます。

2021年

6月

24日

木

コミュニティ再生プロジェクト会議を開催しました

「未来にわたり住み続けたい町」をテーマに昨年発足したコミュニティ再生(インクルーシブ・コミュニティ)プロジェクトの今年度第1回会議を6月24日(木)午後6時半から開催しました。

会議は、WAKWAK法人事務所、コミュニティスペースNiko Nikoと各メンバーとをオンライン(ZOOM)でつないでのハイブリット開催。

学識経験者として志水宏吉(大阪大学大学院人間科学研究科教授)プロジェクト座長はじめ、大阪大学より渥美公秀(人間科学研究科教授)、高田一宏(人間科学研究科教授)、関西大学より若槻健(文学部教授)、内田龍史(社会学部教授)・平安女学院大学より新谷龍太郎(子ども教育学部准教授)等の各先生方に加え、森本志磨子さん(弁護士)、新しくスタートさせる市域広域事業プロジェクトの座長に就任いただいた三木正博(平安女学院大元子ども教育学部長)、田村みどり(常盤会短大准教授)さんらもご参加いただきました

プロジェクト会議にはこれまでも参加いただいている地元小中学校関係者、地域関係団体、大阪大学大学院生・学生さんらに加え、インターンとして参加する暮らしづくりネットワーク北芝のスタッフ、この間助成をいただいている(株)阪急阪神ホールディングスグループの社会貢献担当、休眠預金の分配団体である大阪府地域人権金融公社(ヒューファイナンス)関係者ら総勢40名を超える規模となりました。

会議では新しくプロジェクトに参加いただいた方々を含めZOOMで顔合わせと自己紹介とコメント。

その後、岡本工介業務執行理事兼事務局長から昨年度のコミュティ再生事業の取り組みを共有。

今年度からこれまでの「コミュニティスペースプロジェクト」「教育コミュニティプロジェクト」に加え、「多セクター共創による市域広域ネットワーク構築」に向け、新型コロナ禍をふまえた「高槻市子ども見守り・つながり訪問事業(市委託事業)」「居場所の包括連携によるモデル地域づくり・全国(全国子ども食堂支援センター・むすびえ休眠預金活用助成)」を新たにスタートさせていくとの提案を行いました。

プロジェクトでは「つながる・食べる・学ぶ・生活を支える」をキーワードに、これまでの地域の課題解決の成果と実践を市域全域に活かしていくとともに、全国のフロントランナーをめざしていくことを全員で確認しました。

各事業はこれから、より具体的に推進していく予定です。プロジェクトにご参加いただいている皆さん、ありがとうございました。

2021年

6月

11日

金

令和3年内閣府「子供・若者白書」に「新型コロナ禍における緊急支援ー食・学び・制度への伴走支援」事業が紹介されました

「子ども・若者育成支援推進法」に基づく年次報告書として、2010(H22)年から作成され、毎年、国会に報告されている「子供・若者白書(旧青少年白書)」が6月11日に閣議決定され、このほど内閣府ホームページに公表されました。

R3年白書では本年4月6日に策定された「若者育成推進大綱」に沿って施策を掲載。

あわせて、基本施策に関連する民間・自治体等の特徴的な11事例を「column」として紹介いただいていますが、その一つとして当法人の「新型コロナ禍における緊急支援」の取り組み「食・学び・制度への伴走支援」が掲載紹介されました。

紹介いただいたのは「白書」第3章「困難を有する子ども・若者やその家族の支援」の項で、官公民協働プロジェクト「子供の未来応援基金」による取組支援のうち、「新型コロナウイルス感染症の影響により一層重要になった取組や、感染症予防策として新たに求められるようになった取組事例」として紹介いただきました。

「白書」冊子版は8月上旬に完成予定ですが、内閣府ホームページでは令和3年度「子供・若者白書」(全体版)」としてPDFで公表掲載されています。この度は政府白書へでのご紹介掲載ありがとうございました。

2021年

5月

28日

金

「阪急阪神 未来のゆめ・まち基金」助成団体報告会が開催されました

2018年度から継続して事業採択いただき、2019年度からは「地域住民の声を反映したコミュニティの再生事業」として助成額100万円の3か年継続事業として助成いただいている阪急阪神ホールディング様の「阪急阪神 未来のゆめ・まち基金」助成団体報告会が開催されました。

当初は阪急電鉄本社ビルで開催予定でしたが、オンライン(ZOOM)形式に。

報告会は基金市民団体助成プログラムを受けている「チャイルド・ケモ・ハウス」「寺子屋プロジェクト」「六甲山を活用する会」「タウンスペースWAKWAK」「D×P」の順に報告。WAKWAKからは岡本工介業務執行理事兼事務局長が報告しました。

報告会には「ゆめ・まち基金」事務局および大阪ボラ協関係者のほか、田村太郎(一財ダイバーシティ研究所代表理事)、早瀬昇(社福大阪ボランティア協会理事長)、三村隆男(早稲田大学教授の3名がコメンテーターとして参加。

WAKWAKの報告に際しても「コミュニティ再生成功例を全国に」「取り組みを通したモデル化の中でどの地域であれば有効かの検証と従来にない新しいモデルの物差しが求められれる」「参加機会をいかに多く取り入れるかで地域住民が主体となりうるととも地域の声の多様性を大事にしていく」等の貴重なご助言もいただきました。

第三者からのこうした視点は事業を振り返る意味でも大きなプラスになります。

助成先によっては、年度末に実績報告を上がるだけというのもあるのですが、現場にも足を向けていただいたり報告会開催等を通じて伴奏支援をしていただけるのは本当にありがたい限りです。本当にありがとうございます!

2021年

4月

05日

月

NPO法人むすびえ湯浅理事長らが富田地区へ来訪

NPO法人全国子ども食堂支援センターむすびえさんが公募した休眠預金活用による「居場所の包括連携によるモデル地域づくり」助成事業。

4月5日にはNPO法人むすびえ理事長・湯浅誠さん、プロジェクトリーダーの三島理恵さんら3名が第二次審査現地ヒアリングのため、富田地区へお越しいただきました。

最終採択数が全国3~5団体と高いハードルの中、WAKWAKが申請した「市域広域包摂的なみまもり・つながり構築事業」は第1次書類審査を通過、現地ヒアリングにお先立つ3月21日(日)には選考委員様に向けた7団体によるオンラインプレゼンも行われました。

第二次現地審査ヒアリングは午後3時半~5時半の日程で、改装が終わったばかりの富田地域内のコミュニティスペース「Niko Niko」を会場に実施されました。

初めて外部からお迎えするお客さんが、この道のトップリーダーである社会活動家の湯浅誠さんであるのも光栄の至りです。ヒアリングにはNPO法人のむすびえさんから他にも2人がオンライン参加。

「事業に参画する方々も出来るだけ多く参加を!」の要請を受けて、WAKWAKからは現地会場に13名、オンラインで8名の21名が参加しました。

ヒアリングでは、「富田地域で培ってきた取り組みを市域全域にどう広げられるのか」「事業終了時の3年後の到達点」「事業推進のための組織体制」他セクター連携の見通しとその可能性」について質疑討論。

湯浅理事長からは「誰もがSOSをだせる地域づくりをどう創っていくのか。共に知恵を出して応援していきたい!」と熱いエールもいただきました。約2時間のヒアリングを終えて、設置されたばかりの「Niko Niko」の看板をバックに記念撮影。

ご多忙の中、わざわざ現地まで足を運んでいただいたNPO法人むすびえの皆様、ヒアリングに参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。

公募助成審査は選考委員の皆さまによる第3次審査を経て、採択可否決定は4月末の予定。最善を尽くして結果を待つのみです。よろしくお願いしま~す!

2021年

4月

02日

金

コミュニティ・スペースの改装が完了

クラウドファンディングによる多大なご支援と「阪急阪神未来のゆめ・まち基金」「休眠預金」(ヒューファイナンスひと・まち・げんき助成)により改装を行ったコミュニティ・スペース。

名前は、高槻市立第四中学校の総合的な学習の時間「いまとみらい科」の取り組みにより7年生(中学1年生)が発案・募集、9つの案から「Niko Niko」に決定しました。

そして、スペース外壁に飾る大きな看板は富田小学校の5年生が同取り組みにおいて一人一人が手形にてデザインをしてくれました。

この間、様々な方々から「新しいスペースで使ってほしい」と家具や机、いすなどをいただいたり、市内保育所に家具を納品されている家具屋さんが安心・安全な家具を作ってくださったり、ボランティアさんがスペース内を連日通いながら整えてくださったり・・・と徐々に開設に向け準備が進んでいます。

今日は業者の方にお越しいただき改装の最終作業である5年生作の看板の取り付け。

「コロナ禍の中でいろんなことができなくなってしまった・・・」という経験ばかりでなく、「コロナ禍であってもこんな体験ができた!」と心に残るような、そんな経験を子どもたちに届けたいと願ってきた身として、こうして学校の登下校に自分たちがつくった看板がいつも見えること、考えた名前が大切な場に使われていること。

その場がこれから地域の拠点の一つとして「多世代が包摂される場」となっていくこと、それを本当にたくさんの方々のご支援の中で実現化できることに感無量です。

月曜日には新規事業のための大切なお客さまをお迎えし5月には内覧会を実施予定です。

みなさまに改めて感謝申し上げます。

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

事務局長 岡本 工介

2021年

3月

05日

金

コミュニティ再生プロジェクト(第3回)総括会議を開催しました

未来にわたり住続けたい町ー富田地区コミュニティ再生プロジェクト」第3回会議を3月5日(金)午後6時はんより開催しました。

今回もオンライン(ZOOM)で地元地域関係者、教育関係者はじめプロジェクトに関わる多くのみなさんにご参加いただきました。

プロジェクトでは、昨年6月のインクルーシブプロジェクト立ち上げ以降の事業総括を中心に「コミュニティスペース創出」「教育コミュニティづくり」各ワーキンググループの取り組みを共有。

新たなコミュニティスペース創出のためのクラウドファンディングについても当初目標額50万に対し、142人の支援者から総額2,700,551円のご寄付が集まり達成率540%になったことも報告されました。

会議では第四中7年生がアンケート集約していただいた新しいコミュニティスペースの名称案についても検討。集約された9件の中から「Niko Niko」が選定され決定しました。名称が決定したコミュニティスペースの看板は、8日(月)に富田小5年生のみなさんの手で制作される予定です。

プロジェクト会議では、参加者が分かれてのグループ会議も。

最後に「富寿栄住宅建替からコミュニティ再生へ」をめざし、「ひとりぼっちのいない町」にむけた地域・家庭・学校・行政・大学・企業など多セクタ―との共創の取り組みを次年度に活かしていくことを確認しました。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

2021年

3月

04日

木

クラウドファンディング目標達成しました!

「多様な人がつながる・つつみこむ・出会う」空間を高槻富田地区に!」をコンセプトに立ち上げたクラウドファンディングですが2月28日、24:00をもって終了しました。

本当にたくさんの方々のご支援により目標を達成することができました。スタッフ一同、深く感謝申し上げます。

当法人としてはじめてのクラウドファンディングということで不安と期待の中でスタートしましたが、開始から6日間で目標金額の50万円を達成し、1月5日に100万円、1月22日には200万、2月5日には250万、終了時には270万を達成することができました。

支援いただいた方々の総数は142名(法人代行入金含む)、総額2,700,551円と540%の達成率という想定を大きく超える大きなご支援と反響をいただきました。

ご支援もさることながら多方面からの皆様からのあたたかいメッセージにもスタッフ一同なんども励まされました。

いよいよこれからが本番です。改装工事も先日無事に終了し、これから家具等の設置など居場所開設に向けた準備が急ピッチで始まります。

応援いただいたみなさまには、本日以降随時お礼の連絡や、4月以降をめどにリターンの送付をさせていただきます。

どうか今後とも引き続き、当法人の活動にご注目、ご支援をいただけますと幸いです。

改めまして、ご支援、ご協力誠にありがとうございました。

2021.2.28

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

業務執行理事兼事務局長 岡本 工介

2021年

2月

05日

金

クラウドファンディングの進捗状況

「多様な人がつながる・つつみこむ・出会う」空間を高槻富田地区に!」をコンセプトに立ち上げたクラウドファンディング。

皆様のあたたかいご支援をいただき、開始から6日間で目標金額の50万円を達成し、1月22日には200万、この度250万(達成率500%)を達成することができました。ご支援いただいた方々は123名(法人代行入金含む)、2,506,151円となっております。想定を大きく超える反響とご支援をいただき深く感謝するとともに身の引き締まる思いです。おかげさまで当初予定しておりましたコミュニティスペースの改装費に必要な200万円は達成されました。ご支援もさることながら多方面からの皆様からのあたたかいメッセージにスタッフ一同励まされております。

皆様からのあたたかいメッセージの中でとりわけ「子どもたちの居場所に力を入れてほしい」というご期待とそのための多額のご支援もいただきました。その思いを実現化するべくコミュニティスペース内に「子どもたちがより安心、安全にかつ新型コロナ禍の新生活様式にも対応した居場所」として動き出せるよう準備をさせていただきたいと思っております。

次の目標額は300万円。残り22日、そのゴールに向けて走り続けます。また、こちらでも書かせていただきましたが、この支援の仕組みはこの地域のみならず日本全国に発信し他地域の課題解決の一助にもつなぐことを常に考えて実践しています。皆様のお力添えを何卒よろしくお願いいたします。

このクラウドファンディングはALL IN方式でクラウドファンディングの成功の可否に関わらずコミュニティスペースの整備は必ず行います。

●【1st チャレンジ 50万 コミュニティスペースの改装】

・コミュニティスペースの改装

→おかげさまで達成しました。(12月28日)

●【2nd Goal 100万 環境づくり①〈空調〉】

・50万を通じて1階と2階にエアコン(冷暖房)を整備し改装後に活動が開始できるよう整備したいと考えています。

→おかげさまで達成しました。(1月5日)

●【3rd Goal 150万 環境づくり②〈家具や机などの整備〉】

・150万を通じて、家具や机などの整備をし子どもたちの学習や子ども食堂の開催、大学生等の研修時の環境整備をしたいと考えています。

→おかげさまで達成しました。(1月22日)

●【4th Goal 200万 事務スペースの整備】

・次年度以降の構想として、この拠点をベースに高槻市域全域の支援の仕組み(専門職OB・OGと連携した包摂のネットワーク構築と近隣の大学生をはじめとした次世代の広域的育成)を創ることを考えています。そのために事務所スペースとしての整備を行いたいと考えています。

→おかげさまで達成しました。(1月22日)

●【5th Goal 300万 子どもたちの居場所の充実と新型コロナ新生活様式対応】

・学習支援や子ども食堂などの開催をするスペースに木製で安心安全な本棚、家具の設置。(市内保育所に家具を納入されている家具職人さんへご依頼)

・学習教材や絵本、おもちゃなどの購入

・新型コロナ新生活様式に対応するためのアクリル板等の購入

・改装後すぐ(2021年4月より)に子どもの居場所を運営し始めるための初期費用

引き続きネクストゴールの達成を目指してゆきますので、皆様のお力添えを何卒よろしくお願いいたします。

2021年

2月

05日

金

大阪大学からコミュニティ再生事業の取材に

コミュニティスペースの創出は、大阪大学さんをはじめ多セクターとの共創によるコミュニティ再生プロジェクトの中で実践を行っています。

昨日は、大阪大学さんとWAKWAKがコミュニティ再生プロジェクトにおいて協定しているOOS協定の取材で大学院生(太田さん、曾さん)が来られました。WAKWAKのこの間の取り組みおよび中学校での授業を取材いただきました。この様子は大阪大学オムニサイトのHPと掲載される予定とのことです。

このプロジェクトには、大阪大学さんから多大なご協力を得ており、座長には大学院教授志水宏吉先生、学識経験者としても渥美公秀先生、高田一宏先生が携わってくださっています。

また、フェーズ1の「住まい編」(高槻市の建て替え事業に多様な層の声を届ける)では、院生の大川ヘナンさん、櫻木晴日さんにも携わっていただき、フェーズ2の「長期的なまちづくり編」には、それぞれの先生方のゼミ生(院生、学部生)も多数かかわってくれています。また、クラウドファンディングの立ち上げにあたっても学部生の野見山さんが関わってくれるなど、多大なご協力をいただいています。

WAKWAKという一法人だけでは到底難しいこともこうして多セクターさまざまな方々のお力をお借りしながら大阪北部地震後のコミュニティの再生を通じて「誰にとっても未来にわたり住み続けたいと思える町」を創出していきたいと思っています。

引き続きのご支援のほどどうぞよろしくお願い致します。

(写真は昨日の取材時、ご本人の許可を得て)

2020年

11月

25日

水

箕面市「とどろみの森」小中一貫校を視察しました

コミュニティ再生事業第2回視察学習会として箕面北芝地区に続き、同じ箕面市内にある「箕面とどろみの森学園」小中一貫校を視察しました。

「とどろみの森学園」は箕面市立止々呂美小・中学校を統合して2008年に箕面市初めての小中教育一貫校として箕面森町に開設。現在生徒数は860名ですが、箕面森町開発で最大期には1,300名が想定されているそうです・。

視察にはWAKWAKスタッフ一、地元地域関係者、教育関係者に加え、プロジェクト座長である志水宏吉・阪大大学院教授、高田一宏教授ら10名が参加。現地では、中西庸介校長先生、箕面市教委担当者らの出迎えを受け、教頭先生のご説明を受けながら校舎施設内をご案内いただきました。

建物は本館・西館・北館と配置され、廊下も広く教室との境がないオープン形式、中庭を囲んで2Fはデッキでつながれていて開放的でした。

その後、会議室で教務主任の先生から教育活動全般について説明を受け質疑。1~4年生を前期、5~7年生を中期、8~9年生を後期として小中の縦割りの良さを生かしているのが特徴です。「大阪府で小中一貫校と言えば”とどろみの森学園”といわれるようになります」が学校経営のスローガン。

高槻市の富田まちづくり基本構想でも、公共施設の再配置とセットでこれまでの連携型から施設一体型小中教育一貫校をめざしています。実際に先行施設を見ることで小中一貫校のイメージがより具体化することができました。

視察を受け入れていただいた箕面とどろみの森学園の先生方、視察に参加いただいた皆様、ありがとうございました。

2020年

11月

19日

木

(株)類設計室様を招き「未来にわたり住続けたい町」まちづくり学習会を開催しました

11月19日(木)午後6時半から富田ふれあい文化センター大ホールにおいて「未来にわたり住み続けたいまち」まちづくり学習会を開催しました。

テーマは「施設一体型小中教育一貫校を含んだまちづくり」。

今回はオンラインではなく、富田ふれあい文化センター大ホールを会場に出席者を50名に限定しての開催とさせていただきました。

学習会はプロジェクト座長の阪大大学院・志水宏吉教授の挨拶を受けて、岡井すみよ副代表理事から市営富寿栄住宅建て替え事業とあわせて「富田地区まちづくり基本構想(高槻市)」策定について現状報告。

引き続き、今年度から2年間にわたり「富田地区まちづくり基本構想策定業務」を受託している(株)類設計室さんから「子どもたちが主役となった施設づくり事例」についてプレゼン紹介していただきました。

事例紹介では類設計室が手掛けた茨木市総持寺地区・追手門学院中高一貫校新校舎、豊中市庄内小中一貫校+南部コラボセンター、荒川区図書館についてコンセプトや設計思想等について紹介。

「子どもたちを中心に地域拠点づくりを核としたまちづくり」についてご提案いただきました。プレゼン紹介・提案を受けて演壇フロアーと客席とで積極的な質疑討論。

学習会には、まちづくりに関わる地域の主だった団体の代表の方、校区に関わる教育関係者、阪大・平安女学院大の関係者等もご参加いただき深い学びのある学習会となりました。

2020年

10月

29日

木

コミュニティ再生プロジェクト会議(第2回・中間報告会)を開催しました

大阪北部地震をうけて市営富寿栄住宅建替えからコミュニティ再生をめざすWAKWAKのプロジェクト会議。

6月12日に大阪大学大学院人間科学研究科・志水宏吉教授を座長にプロジェクトがスタート、10月29日(木)午後6時半から中間報告を兼ねた第2回プロジェクト会議をオンライン(ZOOM) で開催しました。

プロジェクトは「教育コミュニティ」「コミュニティスペース創出」の二つのワーキンググループで構成され、プロジェクト座長の志水先生はじめワーキンググループ座長の高田一宏教授(阪大対学院人間科学研究科)教授、森本志磨子弁護士(NPO法人子どもセンターぬっく理事長)らも出席。

産官社学連携先である大阪大学人間科学研究科のみなさん、第四中・富田小・赤大路小等教育関係者、地域関係団体のみなさんに加え、オブザーバーとして事業助成先である阪急阪神ホールディングス(株)、(社福)大阪ボランティア協会、まちづくりコンサル会社等39名のみなさんらにもご参加いただきました。

会議では6月スタート以降の取り組み報告と今後のスケジュールについて岡本工介事務局長の提案、各学校および箕面市北芝地区視察の報告を全員で共有しました。

全体会議終了後、コミュニティスペース・ワーキンググループ事務局会議を引き続きオンライン開催。

コミュニティスペース創出のためのクラウド・ファンディング実施に向けてスケジュールや内容等を検討しました。

コミュニティスペースは来年4月オープンをめざし、年明け後にクラウドファンディングを実施予定です。

2020年

8月

20日

木

大阪大学大学院「独創的教育研究活動賞」を受賞

この度、高槻富田地区における多セクターとの共創による「コミュニティ再生事業」の取り組みが大阪大学国際共創大学院による「独創的教育研究活動賞」を受賞しました。

採択テーマは、「多セクターとの共創による新たな多文化コミュニティづくりによる共創知の生成‐大阪府高槻市富田地区を対象とした実践と研究の往還による試み‐」)。

今後、この実践を通して得られるノウハウや知見を論文化、報告書としてもまとめることで日本全国に発信し他地域の課題解決の一助となるべく願っております。

ありがとうございました。

2020年

7月

16日

木

教育コミュニティ第2回学習会を開催しました

7月16日(木)午後5時半からコミュニティ再生プロジェクトによる教育コミュニテイ第2回学習会を開催しました。

今回は、前回の高田一宏(阪大人間科学研究科教授)さんに続いて志水宏吉(阪大人間科学科教授)さんを講師に招き前回同様にオンラインZOOMでの開催となりました。

志水先生からは「排除と包摂の概念整理」「マイノリティが自らの気配を消しマジョリティへの同化を期せずして求めようとする日本の学校文化」について問題提起。「排除に抗する学校づくり」と「つながりが生み出す力」と「社会関係資本を活かす教育コミュニテイ」についてもお話しいただきました。

講演を受けた討議では「虐待ケースなど社会への関りからの疎遠になっている子ども達をどうつなげていくのか」「自立するための安心して依存できる関係をどうつくっていくのか」等の深い議論にも発展しました。

志水先生の講演をうけて、岡本業務執行理事兼事務局長から改めて「富田地域の概要と包摂のまちづくり」についてのプレゼンがあり第2回学習会を終えました。オンライン学習会にはプロジェクト関係者はじめ校区の学校関係者・大学生含め約40名が参加し熱心な議論となりました。

ご講演いただいた志水先生、ご参加いただいたみなさんありがとうございました!

2020年

7月

11日

土

コミュニティ再生プロジェクト第1回視察学習会を開催しました

コミュニティ再生プロジェクトによる第1回視察学習会を7月11日(土)に開催しました。

行先は箕面市北芝地区、受け入れていただいたのは日頃からお付き合いのあるNPO法人暮らしづくりネットワーク北芝のみなさんです。

参加メンバーはプロジェクトメンバーである富田地域関係者、学校の先生方、大阪大学の渥美先生・高田先生はじめ学生のみなさんら16名。

午後1時に箕面市北芝地区のらいとぴあ21に集合して自己紹介と今後のプロジェクト全体スケジュールについての確認、意見交換を行い、午後2時から北芝地区現地フィールドワーク。

最初に事務局の丸岡朋樹さん、簗瀬健二さんから北芝地区の概要と就労若者支援、地域支えあいプランなど暮らしづくりネットワークと北芝地区でのまちづくりの概要を具体的にガイダンスいただきました。

その後、会場のライトピア21から出て現地フィールドワーク。暮らしづくりネットワークの拠点である「芝楽広場」をはじめとするコミュニティマート、住民参加で作られたコミュニティ道路、そして地域の雇用を生みお出すための営利事業体「イーチ合同会社」とコミュニティスペース「南の家」等を案内いただきました。

コミュニティスペースは空き家となった古民家を活用。つぶやき拾いから始まって「人がつながり地域づくり」「この先10年を展望したまちづくり」という言葉が印象的でした。

受け入れいただいたNPO法人暮らしづくりネットワーク北芝の丸岡さん、簗瀬さん、そしてご参加いただいたみなさんありがとうございました。

2020年

6月

30日

火

コミュニティ再生プロジェクトで「教育コミュニティ」学習会

コミュニティ再生(インクルーシブ コミュニティ)プロジェクト発足(6/12)を受けて、6月30日(火)午後5時半から「教育コミュニティ学習会」を開催しました。

今回もZOOMを使ってのオンライン学習会です。第1回となる今回は高田一宏・大阪大学大学院人間科学研究科教授を講師に招き、「大阪の教育コミュニティづくりの歴史と変遷」を中心にお話しいただきました。

オンライン学習会にはWAKWAKスタッフはもちろん、校区の小中学校の先生方に加え阪大・関大・平安女学院大の研究者・院生・学生の皆さんら約40名が参加。2015年の大阪府社会教育委員会議提言「だれもが独りにならない地域社会をめざして」をふまえ、小中一貫校化や地域との協働の中で地域と学校との関係はどう変わっていくのかについて問題提起。

質疑討論では、教育コミュニティの核であり主人公であるべき子どもたち(児童・生徒)がいかに主体的に協働へ社会参画していけるかの重要性が議論されました。

学習会終了後、教育コミュニティのワーキンググループは残って引き続き午後7時から今後の取り組みについて協議しました。

2020年

6月

12日

金

コミュニティ再生(インクルーシブ コミュニテイ)プロジェクトが発足

高槻市を震源とした大阪北部地震発災から間もなく2年。

大きな損傷を受けた市営富寿栄住宅の全面建替事業と並行して、WAKWAKでは長期的なコミュニティ再生事業を構想、多セクターとの協働により「未来にわたり住み続けたいまち」を創り始めています。

今年度重点事業でもあるコミュニティ再生事業について、高槻市と連携、地域・家庭・学校・行政・大学・企業など多セクターとの協働をしながら、ハード・ソフト両面から「誰も取り残さないまち(包摂のまち)の仕組みづくり」を包括的に行うことを目的に「コミュニティ再生(インクルーシブコミュニティ)プロジェクト」を新たに6月12日(金)に発足させました。

第1回目は、午後6時半からZOOMによるオンライン会議。

地域団体関係者、校区学校関係者、大阪大学・関西大学・平安女学院大等の研究者・大学院生、NPO関係団体など約40名もの皆様にご参加いただきました。

会議では、プロジェクトの座長に大阪大学大学院人間科学研究科教授の志水宏吉さんを選出してご挨拶を受け、参加者の顔合わせを兼ねた自己紹介が行われました。引き続き、岡本工介業務執行理事兼事務局長から「コミュニテイ再生事業」のこれまでの取り組み過と今後の展開・スケジュールについて提案。

全体会終了後、「教育コミュニテイ」「コミュティスペース」の二つのワーキンググループ(WG)会議に別れ当面の進め方についての協議も行われました。全体会は年3回程度の開催を予定。

ワーキンググループ(WG)については、「教育コミュニテイ」について高田一宏・大阪大学大学院人間科学研究科教授が、「コミュニティスペース」についてNPO法人子どもセンターぬっく理事長・森本志磨子弁護士さんがスーパーバイザーとして、学識者として、渥美公秀・大阪大学大学院人間科学研究科教授、若槻健・関西大学文学部教授、新谷龍太朗・平安女学院大学短期大学部准教授にもそれぞれご支援いただくことになりました。

2020年

5月

19日

火

緊急支援プロジェクト×むすびえ基金

新型コロナウイルス対策緊急支援プロジェクト×むすびえ基金

新型コロナウイルスの流行の影響を受け、昨年度下半期事業はいずれも中止せざるを得ない状況が続き、また、同じく法人本体も財政面で大きなダメージを受けていました。

ただ、その中でも多くのSOSが事務所に日々届いている中、この度、むすびえ基金(NPO法人全国子ども食堂支援センター・むすびえさま主催)と個人さまからのご寄付の応援を受け、地域・家庭・学校・行政・大学・企業と連携しながら以下、「新型コロナウイルス対策緊急支援プロジェクトを立ち上げすでに実施しています。

① 食の支援:フードパントリー型富田ただいま食堂の開催

毎週水曜日に富田ふれあい文化センターをお借りして行っていたただいま食堂。会場が閉館となり使えないためMsカフェさんによるお弁当・花パンさんによる食パン 弁当配付型で実施。

② 学びの支援:オンライン学習支援わんぴーすの開催

同じく毎週月・水で行ってきた学習支援についても会場が使えないため、教員OB/OGさんの力をお借りしオンライン対面授業を実施しています。また、併せて事務所を媒介に日々の学びの積み重ねをするために週3で学習プリントの添削を実施。

地域の団体と協働し、特別定額給付金等制度が届きにくい層への手続き等の伴走型支援をするため200世帯にちらしとマスクを配布、すでに手続きの支援を行っています。

④ 緊急時生活支援

こちらは当初の予定にはなかったものの、市内の高校やふーどばんくさん等から緊急性の高いケースが入っており、その声に応える形で緊急時生活支援として随時、弁当や食材の提供を行っています。

⑤ 支援のひな形の普及

これら地域・家庭・学校・行政・大学・企業等多セクターとの協働で創る支援のひな形をレポート作成・書籍・論文投稿などを通して長期化するであろう新型コロナ禍の支援方法の普及を図ります。

当面、5月から6月末をめどに第1弾の「食・学び・心のケア・制度への伴走型支援」を一体的に実施。

この間、食材のご提供には、フードバンクOSAKAさん、ダイエーさん、丸大食品株式会社さん、グリーンファミリー森田さん、個人の方々などたくさんのご支援をいただいていることに感謝申し上げます。

財源のめどがつき次第、次のプロジェクトも構想予定です。

皆様の引き続きのご支援どうぞよろしくお願い致します。