2023年

7月

21日

金

ホームページをリニューアルしました。

この度、当法人のホームページをリニューアルいたしました。

新ページは以下をクリックしてご覧ください。

併せてクレジットによるご寄付のページもリニューアルしました。そちらもぜひご覧ください。

〇タウンスペースWAKWAK新ホームページ

2023年

7月

21日

金

NHKかんさい熱視線の取材受け入れについて

関係のみなさま

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

事務局長 岡本 工介

NHKかんさい熱視線【検証・神戸6歳男児遺棄事件 なぜ命を救えなかったのか】

でのタウンスペースWAKWAKの取材の受け入れについて

この度は、NHKかんさい熱視線【検証・神戸6歳男児遺棄事件 なぜ命を救えなかったのか】でのタウンスペースWAKWAKにおける取組をご覧頂き誠にありがとうございます。取材の受け入れ窓口(法人)として取材中含めこの間、地域内外からお問い合わせ、激励のお言葉を多数お寄せいただき事務局一同感謝いたしております。

≪取材をお受けした背景≫

・ひとりぼっちのいないまち(子どもから高齢者までの包摂型のまちづくり)を目指すタウンスペースWAKWAKとしましては、今回の取材をお受けした背景として、全国で虐待等の悲しい事件が起こる中、こうした幼い生命が失われることを一人でも減らすことができればと強く願い今取材をお受けいたしました。番組を通して、今回の高槻市(行政)と地域のNPO(民間)の連携のような官民連携による支援の仕組みが広く発信され、全国の課題解決の一助となることを切に願っております。

≪出演者について≫

・今回の取材に当たっては、行政機関、関係機関との協議の下、撮影の趣旨・目的について事前にご説明した他、対象となったご家族、関係者の皆様には、あらかじめ承諾を得て放映を行っています。

・NHK側による綿密な取材とNHKディレクターとの慎重な協議の下、撮影にご協力頂いた皆様の個人や住所等の特定につながる情報に関して、モザイクの有無や方法等に関しても番組サイドには非常に丁寧かつ徹底したご配慮を頂いています。

≪撮影にご協力頂いた皆様へ≫

・取材においては、たくさんの皆様に撮影のご協力を頂きましたが、残念ながら番組の時間枠、構成や編集の都合上、その多くが本編での放映には至りませんでした。しかしながら皆さまから頂いた貴重なインタビューや様々な活動の映像等の全ては、当該分野の支援の重要性の理解を促すものであり今後の活動にも活きるものです。ご協力頂いたすべての皆様に事務局一同、心から感謝申し上げます。

≪今後の報道対応について≫

・今後も当法人においては、関係者の皆様の利益を最優先に考え、個人情報保護や守秘義務履行の徹底を図ると共に、当事者の皆様への通知や承諾なく報道機関による撮影を許可することはございませんので、安心してご参加下さい。

≪ご寄付による応援のお願い≫

・今回取材いただいた事業は高槻市からの受託事業ですが、当法人による社会課題の解決を目指した多くの事業は自主財源やみなさまからのご寄付、民間の助成金により成り立っております。社会貢献事業を主とする非営利法人のため利用者さまから大きな収益を得ることは難しいのが現状です。ぜひ、みなさまのご支援をお願いできれば幸いです。

(URL https://congrant.com/project/wakwak/7376)

今回お寄せ頂いた皆様からのご厚情を胸に刻み、ひとりぼっちのいないまちづくり(子どもから高齢者までの包摂型のまちづくり)を行う当法人として、一人でも多くの当事者の居場所づくりやセーフティネットの構築のため事務局一同、一歩一歩少しずつできる範囲で進んでゆくとともに、関係機関との役割分担と積極的な連携協力の下、社会的排除を超え誰もがSOSを出せる社会の確立に向け、発展的に取り組みを進めていく所存です。つきましては、係る事情をご賢察の上、ご理解ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

以上

2023年

7月

20日

木

速報!NHKかんさい熱視線放映決定

先日より取材を頂いていたNHKかんさい熱視線7月21日(金)放送「検証・神戸6歳男児遺棄事件 なぜ命を救えなかったのか」において、タウンスペースWAKWAKが高槻市より受託している事業「高槻市子どもみまもり・つながり訪問事業」(厚労省支援対象児童等見守り強化事業)の様子が放映されます。

今回の取材趣旨は、全国で虐待が増えている中でNHKとしてその解決のアプローチとしてアウトリーチが重要だととらえられており、その実践を行っている当事業を取材したいとのことで実現化しました。

今回の取材ではとりわけ長年富田地区において保育の実践に長らく関わってきてくださったベテラン保育士さんにフォーカスしていただき、訪問の様子や研修の様子、長年、保育やNPOの子育て支援、文庫などに携わってきた方々による会議の様子などを中心に取材いただきました。(番組の放映ではごく一部となります)

以下が内容となっておりますのでぜひ、皆様ご覧ください。

〇番組名:NHKかんさい熱視線「検証・神戸6歳男児遺棄事件 なぜ命を救えなかったのか」

〇放送予定日:2023年7月21日(金) 午後7時30分~7時57分

※再放送は翌7月22日(土) 午前11時17分~午前11時44分

〇企画趣旨:神戸市西区の草むらでスーツケースに入った6歳の男児の遺体が見つかった事件から1か月。家族に何があったのか。事件を防ぐことはできなかったのか。独自取材で検証する。

〇番組ホームページ

https://www.nhk.jp/p/osaka-nessisen/ts/X4X48GXNX2/episode/te/BQGW326XKW/

2023年

7月

14日

金

Takatsuki ArtChallenge2023が開催

Takatsuki Art Challenge2023がオープン。

3回目となる今年は過去2回の安満遺跡公園から会場を変えて、この4月に開館したばかりの高槻城公園芸術文化劇場中スタジオで14日(金)~17日(月祝)まで開催されます。

14日(金)午前9時15分から濱田高槻市長、(公財)高槻市文化スポーツ振興事業団桐山理事長、今回もキュレーターを務めていただいたアトリエライプハウスの大澤辰男さんに出展作者・関係者でオープニング式典と記念撮影も行われました。

今回はアトリエライプハウス賛助出展4名の方も含め18名48作品が展示され、障がい者アートの広がりが実感できるアート展となりました。

高槻市・(公財)高槻市文化スポーツ振興事業団主催によるTakatsuki Art Challengeには初回からボーダレスアート教室「わんだーぼっくす」も協力団体として参画させていただき、今回は3名8作品を出展させていただいています。

開場時間は午前10時~午後7時(最終日は午後3時まで)。市内障がい福祉サービス事業所による手作り製品を販売する「たかつき まるしぇ」、高槻市社会福祉協議会等によるふれあい祭りも同時開催です。

2023年

7月

05日

水

高槻市みまもり・つながり訪問事業3か年目がスタート

「新型コロナ禍で子どもの見守り機会が減少している家庭を支援するため、子ども食堂や子どもの居場所支援に取り組む民間団体等地域のネットワークを総動員し、支援につなげていく」との目的で厚労省が事業化した「支援児童等見守り強化事業」。

高槻市も全国にさきがけていち早く一昨年度から事業化し今年度で3年目となる事業です。

今年度も民間団体プロポーサル公募が実施され、タウンスペースWAKWAKも引き続き事業者として公募選定されました。今年度も2~5歳の未就園のご家庭へのご訪問として高槻市域の西半分を担当させていただくこととなりました。

昨日7月4日に実際に訪問いただく訪問員さん、事業の伴走支援をいただく市内の保育所等の所長・副所長をご経験されてきたベテラン保育士さん等で構成されるメンターさんを含めた研修会がスタート。これまで携わってくださっている方々に今年度から新しく訪問に加わる方も含めおかげさまで総勢45名の方々に参画いただきます。第1回目の事業説明会では法人の概要やビジョン、みまもり事業における今年度の力点などを共有、その後顔合わせを兼ねた交流も行われ、終始なにぎやかで和やかなスタートとなりました。

研修会は今日を含め、計12回。対面とオンラインのハイブリッド形式で実施され、その後、実際の訪問となります。

2023年

6月

30日

金

【講演のお知らせ】居場所の包括連携によるモデル地域づくり

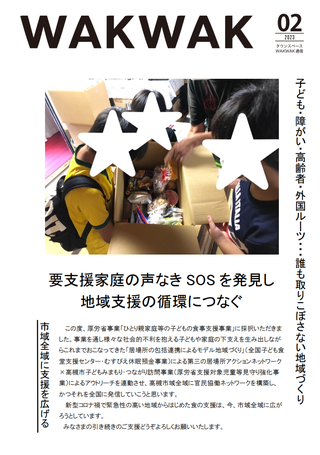

タウンスペース WAKWAK は、2021 年より認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター・むすびえ休眠預金事業「居場所の包括連携によるモデル地域づくり(全国)」の事業を受託し、高槻市全域を対象に官民連携によるモデル地域づくりに取り組んできました。

この度、高槻市市民公益活動サポートセンターとの共催で報告会と記念講演として NPO 法人抱樸理事長 奥田知志さんをお迎えし開催します。

●日時:2024年3月23日 14時〜16時半

●場所:大阪府高槻市高槻城公園 芸術文化劇場

(太陽ファルマテックホール 高槻市野見町 6 番 8 号)

●内容:

〇第 1 部 居場所の包括連携によるモデル地域づくり実践報告

〇第 2 部 特別記念講演「助けてと言えるまち ーひとりにしないという支援ー」 ●講師:奥田知志さん (NPO法人抱樸理事長)

〇講師プロフィール

●講師:奥田知志さん (NPO法人抱樸理事長)

1963年生まれ。関西学院神学部修士課程、西南学院大学神学部専攻科をそれぞれ卒業。九州大学大学院博士課程後期単位取得。1990年、東八幡キリスト教会牧師として赴任。同時に、学生時代から始めた「ホームレス支援」に北九州でも参加。事務局長等を経て、北九州ホームレス支援機構(現 抱樸)の理事長に就任。これまでに3700人(2022年3月現在)以上のホームレスの人々の自立を支援。その他、共生地域創造財団代表理事、国の審議会等の役職も歴任。

NHKのドキュメンタリー番組「プロフェッショナル仕事の流儀」にも2度取り上げられ、著作も多数と広範囲に活動を広げている。

著書/「いつか笑える日が来る」(いのちのことば社)、「助けて」と言える国へ(茂木健一郎氏共著)、「伴走型支援」(有斐閣アルマ)等

⬇︎ チラシをダウンロードしていただけます。

2023年

6月

26日

月

コミュニティ再生プロジェクト2023がスタート

今年度第1回となるコミュニティ再生プロジェクト会議を開催。

会議はコミュニティスペースNikoNikoを主会場にオンライン(ZOOM)をつないで地域関係団体、校区の小中学校・認定こども園関係者、大学、企業等関係者ら約30名が参加。 冒頭、PT座長である志水宏吉・阪大人間科学系教授から新しい多文化共生社会をめざす大阪大学未来共生プログラムの紹介をいただいた後、岡本工介事務局長兼業務執行理事から昨年度事業報告と合わせ2023年度の富田エリア事業・市域広域事業それぞれの方向性について提起。

富田エリアにおいては「子どもから高齢者への切れ目ない支援の全国モデル化」、市域エリアにおいては「子ども食堂を入口に、市域全域に地域・家庭・学校・行政・大学・企業等の分野を超えたネットワーク化」をめざし、官民・民民それぞれの連携を強化していくことを確認しました。

2023年

6月

18日

日

わくわくワールド「世界旅行をしてみよう」(第1回)を開催しました

6月18日(日)午前11時からコミュニティスペースNikoNikoを会場にWAKWAKの初企画「わくわくワールドー世界旅行をしてみよう」の第1回を開催しました。

この企画はコミュニティスペースNiko Niko拠点に海外の留学生と子どもたちが食事を作り交流するという阪大生からの持ち込み企画による新たな「子どもの居場所づくり事業」です。

第1回参加の留学生はいずれも阪大に在籍のベトナム、中国、インド国籍等の大学生のみなさん。

定員15名限定でしたが家族含め総勢30人が参加して、今回のメニューはベトナムの「焼きフォー」づくり。参加した子どもたちは料理作りとゲームに別れ、料理作り班はフォーに入れる人参と小松菜を細かく切ってフライパンでいため、フォーとお肉を入れて最後はオイスターソースと砂糖、ベトナム醤油で作ったたれを混ぜ合わせて「焼きフォー」の完成。

ゲーム班はインドからの留学生に「インドの言葉であるヒンディ語で名前を書く練習」をしてもらったり、中国からの留学生に中国語読みを教えてもらったり。

焼きフォーをお皿に盛り合分けて、みんなで美味しくいただき、ベトナムのお菓子も子どもたちで分け合い、楽しい時間を過ごしました。

次回は10月28日(土)11時~14時「世界のお料理教室ー世界の料理をみんなで作って食べよう」です。

2023年

6月

02日

金

5/24 子どもの居場所@NikoNiko

NikoNikoでの風の子文庫も順調にスタートし、会を重ねる毎に高学年の子ども達の参加が増え、宿題のお手伝いをして下さる文庫のOBのお母さんも合わせて今日は二十人(!)

宿題の後のカルピス&駄菓子や差し入れのおやつタイムが学年や小学校の別を超えて、ワイワイガヤガヤほっこりするようです。

今日はたまたまある子の誕生日だったので、ハーモニカに合わせてHAPPYBirthdayを皆で歌い祝いました。

#WAM事業

2023年

5月

31日

水

法人中期計画を策定しました。

当法人として、この度、2023年から2025年を見通した中期計画を策定しました。

ここでは、②これまでの法人としての経過や成果はもとより③課題、④社会全体のとらえ、⑤社会とWAKWAK、⑥今後の方向性となる5つの柱、⑦ファンドレイジング戦略、⑧策定のプロセスなどを掲載しています。みなさまぜひご覧ください。

(以下、はじめに)

2023年度より2025年度の活動方針を定める第一次中期計画を策定する。

この中期計画は、法人に携わってくださっている地域内外、多岐にわたるステークホルダーと私たちが描く未来を共に見るためである。

2012年の法人設立から10年を経て、法人に携わってくださる組織内外のステークホルダー(関係者)は多岐に広がっている(現時点で事業に携わるボランティアは200名、有償ボランティアも70名を超える。市域のネットワークにおいては72団体142名が参画している。セクターは50団体を超える。)その属性も自治会の役員や民生委員児童委員、老人会役員、長く市民運動に関わってきた方や元行政職員・学校教員・保育所職員、福祉職経験者などのベテラン層から大学生まで、経験、考え方、党派も様々で多岐にわたる。また、共創プロジェクトを構成するセクターも地域の諸団体はもとより、学校、行政、大学、企業、医療関係等多様なセクターにわたっている。

当法人はそれらの団体や人々の支えや活動により成り立っている組織である。

本計画は複数年度にわたる見通しと計画を示すことで、地域支援全体の方向性を見失わないようにするためである。今は、新型コロナ禍、先行きが不透明で、将来の予測が困難な時代(VUCA)と言われる。そんな中にあっても、「基幹」を支える当法人は倒れるわけにはいかず、持続・発展させる必要がある。そのため当法人にはその裏付けとなる知見と組織基盤、資金力などを備えておくことが必須である。また、発足から短期スパンで変革と拡大を遂げ、チャレンジングに変容し続ける法人が何をめざしているのか、それをステークホルダーと共有する。本計画はそのための指針である。

2023年

5月

29日

月

2023年度第1回理事会を開催しました

社員総会終了後、理事11名中委任状2名含む全員が出席して理事会を開催しました。

第1号議案として新しく選任された岡井寿美代氏を副代表理事に選任しました。なお、他の理事役員については任期満了が次年度のため改選はありませんでした。

第2号議案で法人スタッフ2名・アルバイト2名の新規雇用を承認、第3号議案で組織基盤強化の一環として法人スタッフ職員の専門職加算、長期勤続加算創設についても議決、第4号議案としてこれに伴う「職員給与規程」「パートタイム労働者給与規程」改訂について一部修正のうえ議決しました。

改訂された「職員給与規程」「パートタイム労働者給与規程」については「組織概要」の「法人のガバナンス、コンプライアンス確保のための諸規程」に改めて掲載しました。

2023年

5月

29日

月

2023年度第1回社員総会を開催しました

5月29日(月)午後6時半開催の運営スタッフ会議に続き、一部オンライン(ZOOM) も併用し富田ふれあい文化センターにおいてタウンスペースWAKWAK決算社員総会を開催しました。

社員総会では総会議長を選出し、事業報告・決算書類等承認、監事監査報告承認と合わせ、前回3月予算総会の際に助成金未確定のため暫定としていた事業計画・予算案、法人中期計画もあわせて業務執行理事兼事務局長より提案し議決いただきました。

引き続き、新たに理事1名増員の提案が行われ岡井寿美代前市議が理事に選任、社員総会での議決が必要な役員(業務執行理事および新任理事)報酬額についても議決しました。

質疑では学識経験者による事業評価の概要や休眠預金助成金についても意見が交わされました。

なお、2022年度今期決算は総事業収入37,123,145円に対し総事業支出32,470,739円(預り金差引あり)で当期純利益は4.636,687円となり、利益剰余金合計(次期繰越金)は17,395,588円となりました。

2022年度事業報告・決算書類、2023年度事業計画(改訂版)・予算案(改訂版)、法人中期計画については以下PDFファイルをご覧ください。

2023年

5月

24日

水

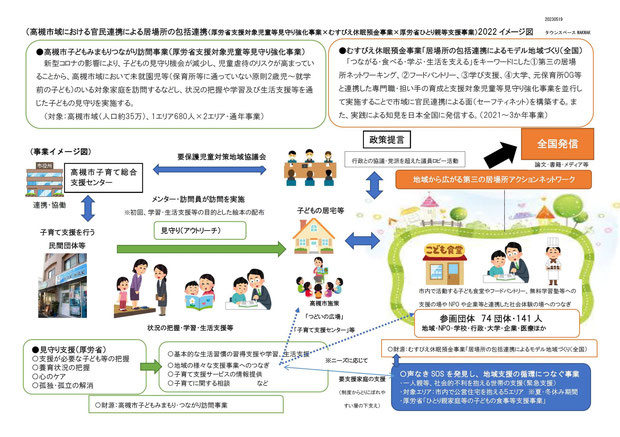

厚労省・子ども家庭庁の方々へ実践報告

5月18日(木)は10時から、むすびえさんこと認定NPO法人全国子ども食堂支援センター・むすびえさんからご依頼を頂き、厚労省・子ども家庭庁の方々へWAKWAKによる高槻市における「厚労省ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」の実践について実践報告をさせていただきました。

当日は、厚労省・子ども家庭庁の室長はじめ職員の方々、むすびえさんからは代表の湯浅さん、理事の三島さん、事業のご担当の方々が参加され、「ひだまりこども食堂(埼玉県川越市)」の上蓑さん、「タウンスペースWAKWAK」事務局長の岡本の2団体が実践報告がさせていただきました。

当法人の実践としては、図にあるような「厚労省のひとり親等の子どもの食事等支援事業」、「厚労省支援対象児童等見守り強化事業(高槻市みまもりつながり訪問事業)」、「むすびえ休眠預金居場所の包括連携によるモデル地域づくり」の3事業を連動させた市域全域を対象とした官民連携による支援の仕組みについて発表させていただきました。

発表後は省庁の方々から多数のご質問もいただき、非常に有意義な時間を過ごさせていただきました。

厚労省・子ども家庭庁のみなさま、こうして直接現場の声を届けるためにつないでくださったむすびえのみなさまへ感謝申し上げます。

2023年

5月

18日

木

(定員のため申込〆切)わくわくワールド 第1回目開催のお知らせ

「子どもたちがさまざまな文化と出会ってほしい」との願いのもと大阪大学の学生さんと当法人の協働企画。

3月のプレ実施を経ていよいよ第1回目を以下の通り開催します!

この企画は、さまざまな国籍の大阪大学の留学生と子どもたちが料理や遊びなどなどをとおして交流する企画。

第1回目のテーマは「世界旅行をしてみよう!」をテーマに行います。

ぜひ、みなさまお越しください。

※お申し込みが定員となったため締め切りました。

ご希望の方はぜひ次回お越しください。ありがとうございます。

【わくわくワールド vol.1】 世界旅行をしてみよう!

〇日時:2023年6月18日(日)11:00 〜 14:00

〇場所:コミュニティスペースNikoNiko

〒569-0814 大阪府高槻市富田町3丁目25 - 3

(JR摂津富田駅から南へ徒歩10分、阪急富田駅から南へ徒歩7分)

〇参加費:無料

〇定員:先着15名 (参加希望者が定員になり次第先着順で締め切らせていただきます。)

〇対象:就学前から小学生

※就学前のお子さんがご参加の際は、保護者の方の送迎をお願いします。

〇申込方法 チラシ裏面の記載事項を記入の上WAKWAKまで提出もしくはTEL、メール、グーグルフォームにて申込み(期間:5/22~6/5〆切)

〇主催:一般社団法人 タウンスペースWAKWAK

〇お問合せ:TEL 072-693-9005 E-mail:jinken@ba.wakwak.com

〇当事業はWAM事業の助成を受け実施します。

2023年

5月

18日

木

5/17 子どもの居場所@NikoNiko

コミュニティスペースNikoNikoにおいて本格的に子どもの居場所づくりが始まり2回目をむかえました!

先週からスタートしたNikoNikoでの文庫活動と子どもの居場所活動ですが、今日はたくさんの小学生と未就学のお子さんが遊びに来てくれました。子どもたちは宿題をしたり、ブロックや折り紙で遊んだり、女子会ならぬおしゃべり会が開催されていたり、、、とても賑やかで、充実した時間を過ごしていました!

様々な年齢の子どもたちが一緒になって遊ぶ様子も見られ、「第三の居場所」としての魅力もたくさ

ん感じられました。子どもたちからは「NikoNiko最高やん」「また来るわ!」と言った言葉が聞こえ

てきて、居心地の良いスペースを提供できているのかなと実感しました。

○追記

WAKWAKでの活動に深く関わり始めることになってから始めての勤務でした。1日を通して本当に

たくさんの人が関わり、つながっていることを知りました。また、WAKWAKやNikoNikoといった拠

点を介して人と人がつながり、温かい空間が生まれる循環を目の当たりにし、地域が活気的になっ

ている様子にとてもワクワクしました。

(池谷)

2023年

5月

16日

火

ふるさとグングンメンバー集合

この週末(5月13日)はコミュニティスペースNiko Nikoに、2018年4月にNHK全国放送で放送された「課題解決ドキュメントふるさとグングン ひとりぼっちのいない町~大阪高槻市富田地区パート2」に出演したメンバーが集合。

この取り組みは、地元中学校の総合的な学習の時間にゲストとして滋賀県大津の子どもソーシャルワークセンターの幸重さんをお迎えし学校と地域が協働して行った取り組みの取材&放映。

当時、中1だったメンバーも今年、大学1年の年齢。今回は当時担当だったB先生の呼びかけで当時実行委員だったメンバーが集結。

実行委員長と先生の挨拶、ふるさとぐんぐんの映像の視聴からはじまり、当時の彼ら彼女らの「地域に居場所が必要」との声からコミュニティスペースNiko Nikoがクラウドファンディングを経てうまれたこと、それぞれにとっての4年間をひとりひとりシェアしました。

この映像はいまだに多くの場で反響をいただいています。みなさんもぜひご覧下さい。

〇「課題解決ドキュメントふるさとグングン ひとりぼっちのいない町~大阪高槻市富田地区パート2」

2023年

5月

12日

金

わくわくワールドも始動

昨日は、わくわくワールド(WAM事業)の打ち合わせ。

これは大阪大学志水先生の授業にてゲストにお招きいただいた際に法人事業の話をした後、学生さんが自らアポイントをとって企画提案してくれたもの。大阪大学の留学生と子どもたちが交流する企画。

昨年度プレ実施し、今期は年に4回開催予定。子どもたちがさまざまな文化と出会ってほしいとの願いの企画。今期は以下のとおり開催予定です。ちらしや詳細の広報は追って行います。

①6月18日(日) 11時~14時

〇テーマ:「世界旅行をしてみよう!」

〇内容:①世界のクイズ

②世界のごはん(昼食)

③遊びコーナー

②10月28日(土)11時~14時

〇テーマ:「世界のお料理教室!」

〇内容:①海外のごはんやおやつをみんなで作ってそれを食べる。

②クイズ(世界のクイズ)

③12月16日(土)11時~14時

〇テーマ:「いろんな国のクリスマス!」

〇内容:日本のクリスマスと、海外のクリスマス。プレゼントも!

例)「サンタがサーフィンに乗ってやってくる!」「クリスマスマーケットがある」などなど

④2月10日(土)11時~14時

テーマ:「世界へ冒険に出よう!」

〇内容:世界の謎解きゲーム。

例)「ケニアの写真はどれでしょう?」「これはどこの国の料理でしょう?」「冬がない国はどこだ?」

みなさん、ぜひお越しください。

※写真は昨年度、プレ実施の際のもの。

2023年

5月

12日

金

文庫活動&子どもの居場所づくり@NikoNikoスタート

5/10(水)、コミュニティスペースNikoNikoにおいて、「風の子文庫」主宰の朝日さんや子育て層の方々の力をお借りし子育て層を対象にした文庫活動、子どもの居場所活動がスタートしました。

午前中には子育て層の保護者の方々が集まる場として、午後には小学生の放課後の居場所として宿題や本やおもちゃと共に過ごす時間を提供するものです。

1日目は盛況で、大人と子ども合わせて22人、幼児、小学生低学年、高学年、大学生、保護者等多世代が時間差で集まり、にぎやかでした。

子どもの居場所活動では、富田地区のオリエンテーションにたまたま来ていた大学生が低学年の宿題をみてくれ、「いつも家ではなかなかダラダラとしているのが、嬉しそうに教えてもらえて」と、お母さんが喜んでおられました。5年生は、自分たちで長机の準備をし、大学生がみてくれている時は宿題をしていましたが、帰ってしまうと、時間もないので早々に切り上げて、なんと絵本を展示している棚から最近ご寄贈頂いた高槻の方の戦争体験の絵本を声を出して読み合っていたのには驚きました。

当事業は毎週水曜日に午前は文庫、午後からは子どもの居場所事業として行っていきます。

また、この事業はWAM助成(社会福祉振興助成)から助成を頂き行う事業で、子どもから高齢者までの切れ目ない支援を生み出す目的で、ほかにも地域住民、老人会、大学生、海外からの留学生などなど様々な方々の力をお借りし多様な事業を生み出します。

♯WAM事業

2023年

3月

31日

金

【株式会社宮田運輸さまをご訪問】

高槻市内で活躍されている地元企業さまと協働した食支援のしくみづくり

昨年11月からスタートしたこの取り組みにより今年度は子ども食堂等の4拠点を通して、市内の子どもたちにさまざまな食支援を届けることができています。

持続可能な取り組みの実現と、さらなる支援の拡大を目指して、この間複数の企業さまにご支援のお願いのため訪問しています。

ふくろうのおうちさまをご訪問した同じく24日には「株式会社宮田運輸」後藤さまをご訪問。

遠方への出張戻りにお時間を作っていただきました。

宮田運輸さまはこの間、食材を各拠点に届ける運搬をしてくださっています。

いつも迅速かつ丁寧に運んでくださり、さまざまな変更やトラブルにも柔軟にご対応いただいたこと本当に感謝しております。

今回さらなるご負担をお願いすることになり、忌憚なきご意見をいただきました。

お金で解決するのではない真剣な社会貢献への想いを聞くことができ、身が引き締まり、何より楽しく有意義な時間でした。

今回いただいたご支援は大切に活用させていただきます。

宮田運輸さま、いつも本当にありがとうございます。

後藤さま、お時間を作っていただきありがとうございました。

2023年

3月

31日

金

【株式会社甲和ビルドふくろうのおうちさまをご訪問】

高槻市内で活躍されている地元企業さまと協働した食支援のしくみづくり

昨年11月からスタートしたこの取り組みにより今年度は子ども食堂等の4拠点を通して、市内の子どもたちにさまざまな食支援を届けることができています。

持続可能な取り組みの実現と、さらなる支援の拡大を目指して、この間複数の企業さまにご支援のお願いのため訪問しています。

17日のテニスガーデン高槻さまに続いて、

24日にはアクションネットワーク座長の三木先生と共に「株式会社甲和ビルドふくろうのおうち」代表取締役の上田平さまの元へ。

今年度はデザートの提供にご協力いただき、子どもたちが喜んでいた様子をお伝えしました。ありがとうございました。

この間の取り組みについて改めてご説明させていただき、ご理解とご支援をいただけることになりました。

当取り組みは社会体験の場づくりも趣旨として実施しており、上田平さまはじめTT会が主催するTTキッズ祭りへの協力についてもご相談。

アクションネットワークを通してさまざまな方法で子どもたちに社会体験の機会を提案していきたいと思いをお伝えしました。

今回いただいたご支援は大切に活用させていただきます。

上田平さま、お時間を作っていただきありがとうございました。

2023年

3月

31日

金

【テニスガーデン高槻さまをご訪問】

高槻市内で活躍されている地元企業さまと協働した食支援のしくみづくり

昨年11月からスタートしたこの取り組みにより今年度は子ども食堂等の4拠点を通して、市内の子どもたちにさまざまな食支援を届けることができています。

持続可能な取り組みの実現と、さらなる支援の拡大を目指して、この間複数の企業さまにご支援のお願いのため訪問しています。

17日にはアクションネットワーク座長の三木先生と共に「テニスガーデン高槻」代表取締役の田中さまの元へ。

この間の取り組みについて改めてご説明させていただき、ご理解とご支援をいただけることになりました。

テニスガーデン高槻さまは、すでに介護タクシーのサービスやTTキッズ祭りの会場などの社会貢献活動をされており、当取り組みについてもさまざまなご意見をいただきました。

いただいたご支援は大切に活用させていただきます。

田中さまお時間を作っていただきありがとうございました。

2023年

3月

31日

金

WAKWAK通信第34号を発行しました

WAKWAK通信34号(2023年3月号)を発行しました。

第34号は市域広域事業アクションネットワークの取り組みとして「企業との協働による食支援のしくみづくり」について特集しました。

ぜひ、みなさまご覧ください。

●通信全文については下記PDFでご覧になれます。

➀特集「企業との協働による食支援のしくみづくり」

②富田地域事業この間の動き

・生活応援緊急食糧支援を実施

・コミュニティスペースNikoNikoオープンデイを開催 などなど

2023年

3月

30日

木

論文『NPOにおける多セクターとの共創による包摂型地域コミュニティ生成』

この度、大阪大学大学院修士前期課程において、当法人による高槻富田地区および高槻市域全域の取り組みについて修士論文としてまとめました。

タイトルは、『NPOにおける多セクターとの共創による包摂型地域コミュニティ生成‐高槻市におけるアクションリサーチ‐』

本論文は冊子化し、研究者や関係機関のみなさまへお送りしております。

以下、要旨もご覧いただけます。

2023年

3月

27日

月

2022年度第2回社員総会・第3回理事会を開催しました

3月27日(月)午後6時半からの運営スタッフ会議に引き続き、第2回社員総会を開催しました。社員総会は正会員18名中議決委任3名を含む16名が出席し、2023年度事業計画・予算案を審議。

事業計画・予算案とも「独立行政法人医療福祉機構(WAM)」助成金、「全国食支援活動協力会」休眠預金活用助成の採択結果がまだ出ていないことから、暫定とし改めて5月開催の決算社員総会において事業計画・予算を再提案することを議決しました。

その後、8時から第3回理事会を開催。理事監事11名中、書面決議1名を含む9名が出席し、社員総会での議決を承認。

5月決算社員総会・理事会を5月29日(月)午後6時半から開催することを決定しました。

2023年

3月

27日

月

2022年度第3回運営スタッフ会議を開催しました

3月27日(月)午後6時半より富田ふれあい文化センターを会場に運営スタッフ会議を開催しました。これまではコロナ禍でオンライン(ZOOM) 開催とさせていただいていましたが、久しぶりに対面(一部オンライン)開催となりました。

運営スタッフ会議では「財源を含む法人の状況」「中期計画(地域支援の方向性)」「2023年度事業計画・予算案」について議論。

休眠預金活用助成金等に左右される法人の財政状況、富田エリア事業と市域・府域広域事業の方向性、法人ミッション等についてもその方向性を議論しました。

2023年

3月

27日

月

大阪府子ども食堂ネットワーク始動

去る3月3日(金)グランフロント大阪タワー大阪工学研究科オープンイノベーションオフィスにて、第1回「大阪府子ども食堂ネットワーク」が始動しました。

この会の目的は、「大阪府下の子ども食堂を支援する自治体、社会福祉協議会、中間支援組織がつどい、子ども食堂の運営支援に関する情報共有、府域で子ども食堂を応援する企業等との情報・意見交換を行うことを通して、中間支援組織の支援を行うことにより、府下の子ども食堂の発展をめざすもの。

当日は、大阪府下の自治体さんや大阪府・大阪市の社会福祉協議会さん、中間支援団体、主催事務局として大阪大学さん、協働事務局として当法人の総勢30名の方々にお集まりいただきました。

この日は初回ということもあり、①連絡会の概要等について共有、②交流会(アイスブレーキング)、③情報交流・話題提供を行いました。

また、当日はお忙しい中、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえの理事長湯浅誠さん、理事の三島さんはじめスタッフの皆様にもオブザーバーとしてご出席いただきました。

この会は、事務局、世話人、連絡会の三層構造で今後、年に4回のペースで進めていく予定です。年度末のお忙しい中、ご参加いただきましたみなさまありがとうございました。

2023年

3月

27日

月

【学びの支援プロジェクト@Nikonikoイベント】

まなびの支援プロジェクト実践 第3回目「ニコニコ遊びば」を開催しました!

プロジェクトの一貫として、コミュニティスペースNikoNikoを利用し、子ども達が遊びを通して学びやつながりを得られる場を計画・実施しました。今回は地域の子ども達を中心に実践の場が設けられました。

ボール遊び、フォトフレーム作り、オリジナルの人生ゲーム、UNO、世界クイズなど、子ども達と遊びながら距離を縮められるような遊びを考えてくれていました!参加した子ども達は、学生さんが考えた4種類の遊びを、とても楽しんでいました♪

これまでの研修を通して得た学びを実践の場で活かし、子ども達一人ひとりに寄り添う学生さんの姿がとても印象的でした。また、準備の段階でも学生さん同士が力を合わせ、連携・協力している姿が、子ども達をサポートする立場の者としての安心感と信頼を感じることができました。他にも今回のプログラムには留学生が参加してくれていて、子ども達が外国の人や文化とも触れる機会となりました。

今回の実践で一旦節目を迎えた本プロジェクトですが、全6回の研修と実践を踏まえ、数々の学びと成長を感じられたと学生さん達自身が話してくれました。また、実践を通して子どもと関わる際に気をつけたいことや、積極的に行動すること、今後も関わり続けたい気持ちなども共有してくれました。研修と実践を経て、学生さんがより深く子ども達に寄り添うことを学ぶことができた、とても充実したプロジェクトとなりました!

(池谷)

2023年

3月

27日

月

学びの支援プロジェクト@児童養護施設

まなびの支援プロジェクトの一環として10年以上の付き合いのある児童養護施設を訪れました!

これまで幾度か研修を経て、遂に実践の場として、学生の皆さんが子どもたちへ遊びのプログラムを実施しました。

低学年の子どもたちを対象に、2つのグループに分かれてプログラムを実施しました。

1つ目のグループは、手形ペイントで桜の木を作るチームです。子どもたちが手に絵の具を塗り、大きな紙に手形をつけて1つの大きな絵を完成させるというものです。手で絵の具を触るという普段はなかなかできない経験をした子どもたちの表情はとても活き活きしていました!勢いが良すぎる余り、当初予定していた桜の木ではなく、斬新でカラフルなアート作品が完成しました。

2つ目のグループはおにごっこやシャボン玉を企画してくれました。プログラムの発表した際の子どもたちのキラキラした目がとても印象的で、遊びを通して子ども達が学生の皆さんとすぐに打ち解け合い、全身で楽しんでいました。

選んで遊ぶプログラムが終わった後は、みんなでどろんこ遊び!!裸足になって足を泥につけたり、泥だんごを作ったり、重い思いの過ごし方で遊びました。スタッフもドロドロになりながら子ども達と遊び、さらに距離が縮まる素敵な時間を過ごすことができました。

また、プログラム終了後には施設のスタッフの方にお話を伺いました。児童養護施設での子ども達の様子や、スタッフとしての関わり方などの現場のリアルな声を聞くことができ、新たな視点と深い学びを得ることができました。

本プロジェクトにおいて初めての実践となった今回のプログラムでは、子ども達や学生さんが遊びを通して関わりを深め、また、学んだことを活かして積極的に子ども達と関わる学生の皆さんの直向きな姿がとても印象的な実践の機会となりました。

(池谷)

2023年

3月

27日

月

2023年度ボーダレスアート教室「わんだーぼっくす」前期開講のご案内

日 時 月2回の土曜日AM10:00~11:30

前期は5月6日(土)開講で10月末までの10回

*開講日 5月6日(土)・13日(土)

6月10日(土)・24日(土)

7月8日(土)・15日(土)

9月16日(土)・30日(土)

10月14日(土)・28日(土)

場 所 高槻市立富田青少年交流センター2Fレッスンルーム

(高槻市富田町4-15-24 TEL 072-694-5454

JR摂津富田駅から南へ徒歩10分、阪急富田駅から南へ

徒歩7分))

受講料 月額3,000円(材料実費等保険代含む)

(原則として前期一括納付とさせていただきます(3,000円×5カ月=15,000円)

対 象 小学生以上(介助が必要な方はご相談ください)

定 員 15名 (参加希望者が定員になり次第先着順で締め切らせていただきます)

申込方法 受講を希望される方は、入会規則をご確認後、別紙入会用紙に必要な事項をご記入いただきWAKWAKま

でお問い合わせください。定員になり次第、締め切らせていただきます。 なお、体験入会も受け付けていま

す。

締切日 4月28日(金)

持 物 透明水彩絵の具一式(18色、丸筆大・中・小、紙パレット、雑巾)。その他、個人の授業内容によって異な

ります。 なお、左利きの人は、左利き用の鋏を持参下さい。

後 援 高槻市・高槻市教育員会、社会福祉法人高槻市社会福祉協議会、社会福祉法人つながり・つながり後援会

-本事業は2023年度日本郵便年賀寄付金配分助成金金を活用して実施しますー

2023年

3月

04日

土

「コミュニティスペースNiko Nikoオープンデー」を開催しました

2年前の2021年3月にクラウドファンディングによるみなさまからのご協力で開設した「コミュニティスペースNikoNiko」のオープンデイを実施しました。

「多様な人が『つながる・包み込む・出会う空間』を高槻富田地区に」と呼びかけたクラウドファンディングでは142名から2,700,551円のご寄付をいただき、「大阪府地域人権金融公社(ヒューファイナンス)による休眠預金助成事業」も活用し2021年3月に開設しました。

しかし、コミュニティスペースとしての活動はスタートしたものの、新型コロナ禍で多くの方に集まっていただくことは感染拡大の恐れもあり断念。ようやく2年遅れて、お披露目を兼ねて本日のオープンデイ開催となりしました。

今日は午前10時、午後1時の2回に分けて分散しての開催。引き続き、3月下旬にも開催予定です。今日は26名が参加され、古民家を改装したコミュニティスペースを1・2階に分けてご案内。開設に至るまでの経過を全体プレゼンさせていただいた後、「コミュニティスペースNikoNikoを使ってどのような活動ができるか」をテーマにグループに分かれてワークショップを行いました。

ワークショップでは「相談する場所や機会がなく孤立している人達が気軽に相談できる場」「ぶらりと来て悩みを出し合い、元気をもらえる場」「外国人留学生の交流の場」など」様々な意見、アイデアが出されました。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

2023年

2月

26日

日

生活応援・緊急食料支援を実施

3年に及ぶコロナ禍に加え相次ぐ物価高騰で家計が厳しくなっていることから、これまでのフードパントリーを拡大して富田富寿栄住宅入居者を対象に「生活応援・緊急食料支援」を実施しました。

主催したのは富田まち・くらしづくりネットワーク、富田富寿栄連合自治会。同老人会、富田支部、WAKWAK、社福つながりで構成された実行委員会。ボランティアスタッフは9時に会場の富田富寿栄西公園に集合し、提供食料の仕分け作業等の準備。

認定NPO法人ふーどばんくOSAKAからはレトルト食品、お菓子、飲料等126ケースの提供をいただき、イオンフードスタイル(旧ダイエー)摂津富田店で回収させていただいたフードドライブ食料品をそれぞれに仕分けをしました。

10時開始前から提供を希望する住民の方が参集し、37名の方に食料を配布。毎月継続して食糧支援を必要とする方の受付には27世帯の方が新たに登録されました。今日の配布食料重量は55,5KG。

今回の「生活応援・緊急食料支援」の目的は食料配布にとどまらず、要支援者への顔の見える支援体制の構築です。

2023年

2月

24日

金

WAKWAK通信第33号を発行しました

WAKWAK通信33号(2023年2月号)を発行しました。

第33号は厚労省事業「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」について特集しました。

ぜひ、みなさまご覧ください。

●通信全文については下記PDFでご覧になれます。

➀特集 厚労省事業「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」

②市域広域事業この間の動き

・議員さんとの連携に向けて

・アクションネットワークの開催の様子 などなど

2023年

2月

23日

木

大学研究者事業評価会を開催

2月20日(月)13時~15時は、プロジェクトに関わっていただいている大学の研究者の方々にお集まりいただき、事業評価会を行いました。

この日は、プロジェクト座長の志水宏吉先生(阪大教授)、髙田一宏先生(阪大教授)、若槻健先生(関大教授)、内田龍史先生(関大教授)、今井貴代子先生(阪大助教)、相楽典子先生(平安女学院大助教)にご参加いただき、休眠預金事業(居場所の包括連携によるモデル地域づくり)への事業評価はもとより、出口戦略としての次の法人の方向性(法人中期計画)へのご意見など様々な視点から多数のご意見を頂きました。

ご参加いただいた研究者の皆様ありがとうございました。

2023年

2月

23日

木

学びの支援プロジェクト第2回

まなびの支援プロジェクトの第2回目の研修が開催されました!

午前中には「ファシリテーターとしての役割」について学生の皆さんと学びを深めました。様々な場面で必要とされるスキルやリーダーとしての要素を多角的な視点から考察し、実際にどのような場面で活用することができるかなどを考えました。子どもと関わる場面をはじめとし、様々なシチュエーションで必要となる観察力やリーダーシップ、個人と個人との繋がりの構築だけでなく自身と集団との関係構築の在り方など、本プロジェクトのみならず活用することの出来る視点や考えを理論的に考察する機会となりました。

また、実際に子ども達と触れ合うプログラムに向けての準備も行いました。本プロジェクトでは、3月に参加している学生さん自身が考えたプログラムや遊びを通して、子ども達と触れ合う機会が設けられています。その際に子ども達と距離が縮まり、子どもたちのやる気やワクワクした気持ちに寄り添うことのできる、そんなプログラムを組み立てる作業を行いました。まず始めにアイデアをブレインストーミングし、意見を共有していきます。アクティブな遊びから創作物、昔あそびなど、学生さんからは様々なアイデアが共有されました!その中から実際に子ども達と行うプログラムをいくつかのチームに別れてブラッシュアップし、徐々に形作られて行きました。チームによってアイデアも発想もバラバラで、わくわくするプログラムが出来上がりました!

回を重ねるごとに関係性が深まってゆく学生の皆さんの姿と、積極的にコミュニケーションを取り、アイデアを共有する姿勢がとても印象的な第2回目の研修でした!3月の実践に向けて、参加してくれている学生の皆さんと共に更に学びを深めて行きます!

(池谷)

2023年

2月

22日

水

コミュニ再生PTで東大阪市荒本地区を視察しました

2月22日(水)コミュニティ再生プロジェクトの一環として東大阪市荒本地区を視察しました。

朝9時に車3台に分乗出発して10時前に荒本地区に到着。参加したのは富田まち・くらしづくりネットワーク、富田支部、WAKWAKスタッフの9名。

現地では市営住宅指定管理者制度導入を契機として地元で立ち上げた「東大阪まちづくり機構合同会社」の大北さんから立ち上げ経過とこれまでの取り組み、課題等について説明を受け、質疑を交わしました。

東大阪市では2016年に住宅管理の指定管理者制度が方針化され、これを受けて「施設管理・入居者管理」にとどまらない「まちづくりコミュニティマネジメント」を担う組織として2017年1月に合同会社を設立。 現在、近鉄住宅管理とのJVにより荒本・蛇草両地区約2,000戸の住宅管理業務を受託しています。

受注実績が重視される中で、「民による経費節減」ではなく「住宅入居者の視点から居住者や地域の課題解決を図るまちづくり」を最大の強みとした新たな取り組みの重要性を再確認しました。

引き続き、地元支部から荒本地区におけるまちづくり構想への取り組みの説明を受け、建て替えが進行中の現地をフィールドワーク。 近鉄住宅管理現地事務所にも訪問し、地元のNPO法人生きがい事業団かどやが運営する「かどや食堂」で昼食、日替わりランチ定食は税込み500円。今日は、コロッケ、目玉焼き、湯豆腐、みそ汁付きで美味しくいただきました。

2023年

1月

31日

火

学びの支援プロジェクトがスタート!

「まなびの支援プロジェクト」第1回目が開催されました。

このプログラムは来年度、本格スタートをしますが今年は試行的にスタート。大阪大学、京都女子大学、平安女学院大学、京都産業大学などから学生さんが参加されました。

「子どもたちの行動の背景にあるものに寄り添うために」というテーマの中で、参加して下さった大学生の皆さんと共に学びを深める機会となりました。

まず初めに「社会的養護をはじめ、社会的不利を抱える子どもたちを取り巻く環境やその背景を理解し、学びの支援やエンパワメントを促すノウハウを、研修と実践を通して身につける」というこのプロジェクトのねらいの共有を行いました。

そして、初回ということもあり、参加している学生さん同士が互いを知り、関係性を築くためのセッションやアクティビティを行いました。協力して課題に取り組んだり、コミュニケーションを取ったりする場面を重ねることに、互いの信頼関係が築かれてゆく様子や、対人関係が豊かに育まれてゆく場面も目の当たりにすることができました。

さらに、自分自身がなぜこのプロジェクトに参加したか?について振り返り、共有することで、自分自身の思いや考えを見つめ直すような機会も設けられました。参加して下さった皆さんと思いや考えを共有することを通して、まなびの支援を受け取る立場だけでなく、支援を行う側も学びを深めてゆけるのだと改めて実感したと共に、熱心に研修を受けられる学生の皆さんの姿を見て、このプロジェクトが回を重ねるごとにより良いものになってゆくだろうという期待感に包まれました。あたたかい雰囲気の中、まなびの支援プロジェクト第1回目を迎えることができとても光栄です。また、真剣に、真摯に社会課題について学び、向き合われている学生の皆さんの姿を拝見し、刺激を受けながら、まなびの支援や研修に向けて準備を進めて参りたいと思います。

(池谷)

2022年

12月

28日

水

年末年始休業のお知らせ

12月29日(木)~1月4日(水)は年末年始のため事務所休業とさせていただきます。みなさまにはご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。年始1月5日(木)より平常通りの業務となります。

2022年

12月

16日

金

厚労省事業‐クリスマスバージョン

「夏休みに体重の減る子を出さないために」をコンセプトに全国子ども食堂支援センター・むすびえさんにエントリーさせていただき受託した「厚労省ひとり親等の子どもの食事等支援事業」。

夏休みには高槻市内において子ども食堂や学習支援等で活動されている団体様をはじめ13団体さんのご協力を得ておかげさまで実施できました。

今回はその冬バージョン。前回は株式会社ミートモリタ屋さんに支援パックを作っていただきましたが、今回も同様にクリスマスのお菓子セットをつくっていただきました。

当法人の構想する事業では市内公営住宅5エリアおよび団体さんの協力を得て必要な家庭に配布します。

柱本・三箇牧エリアは「きよさきあーちゃん食堂」さん、桜台エリアは「ナーシングホームみらいのいろ」さん、川添エリアは「川添子ども食堂」さん、天川エリアは「えん食堂つむぎ」さん、西法寺さん、また、そのほかにも「高槻つばめ学習会」さん、「はらいふ」さんと協働し実施します。配布する子ども支援パックは「株式会社ミートモリタ屋」さんに提供いただきました。

本日はそれぞれの団体様へ配達。今週からそれぞれのエリアにて合計約200セットを随時配布していただきます。市内の様々な団体さんの力をお借りしてクリスマスに子どもたちの笑顔につながればと願っています。

2022年

12月

06日

火

「ボーダレスアート展2022」へのご来場ありがとうございました

新型コロナ感染拡大のため、昨年・一昨年とオンライン開催(YouTube配信)となったボーダレスアート展「はてしない創造力 こころの景色」を12月4日(日)・5日(月)の二日間、高槻市立富田ふれあい文化センターで3年ぶりにリアル開催させていただきました。。

アート展にはご多忙の中、高槻市濱田剛史市長、樽井弘三教育長、吉里泰雄高槻市社会福祉協議会会長はじめ高槻市関係者のみなさま、山口重雄高槻市議会議長、辻元参議院議員、野々上愛府議、五十嵐秀城・岡井すみよ・遠矢家永子高槻市議ら各級議員のみなさまにご来賓としてご来場いただき励ましのお言葉を多くいただきました。

また、地元の高槻第四中・富田小・赤大路小の校長先生はじめ先生方、サニースポット利用者はじめ近隣のみなさん、市内障がい者事業所のみなさん等にご来場いただき二日間のご来場者数は164名となり、みなさまには作品の一つ一つを丁寧にご覧いただき、アンケート用紙にも多くのご感想をいただきました。ありがとうございました。

協賛出展いただいた(社福)ノーマライゼーション協会「西淡路希望の家」様にも厚く御礼申し上げます。

2022年

12月

05日

月

大阪大学人間科学部創立50周年記念シンポジウム

12月4日(日)は、大阪市中央公会堂にて開かれた大阪大学人間科学部創立50周年記念「人間科学サミットin OSAKA」シンポジウムに登壇させていただきました。

このイベントは二日間にわたって「人間科学」をキーワードに「気候変動における「人間」を問う」、「時代とともに生きる心理的支援」、「SDGsシンポジウム」や「全国人間科学ネットワーク設立記念公開シンポジウム」、「常設企画展示:あつまれ人間科学」などの多様な取り組みが行われました。

今回、登壇したのは未来共創センターのSDGsシンポジウム「貧困・不平等にあらがう」をテーマにコーディネーターに志水宏吉先生(大阪大学大学院教授)、パネリストとして私、岡本工介(タウンスペースWAKWAK・事務局長)と藪中孝太朗(株式会社IC・代表取締役)、堀口安奈(株式会社Adelante・代表取締役)が登壇。当法人は、「居場所の包括連携によるモデル地域づくり事業」についてお話しさせていただきました。他のお二人も大阪大学博士課程未来共生プログラムの元履修生、それぞれにソーシャルビジネスとして社会課題に向き合われており多くの刺激を頂きました。

後半は「住み続けられるまちづくり」のシンポを経て、最後に堂目卓生先生(大阪大学・社会ソリューションイニシアティブ長)、三成賢次先生(大阪大学理事・副学長)、金目安史先生(大阪大学統括理事・副学長)からコメントを頂き閉会しました。

法人として大阪大学さんとのOOS協定先として、また、個人としても大阪大学博士課程未来共生プログラムや院生として学ばせていただいており、このような50周年という記念すべき場にお招きいただいて感謝の限りです。

主催者の皆様、関係者の皆様どうもありがとうございました。